De Guadalupe partimos como a las 13 hs., después de la visita al monasterio, pasamos por Castilblanco, Herrera del Duque y Almadén donde comimos y seguimos hasta el entronque para Córdoba, por la N 502. Llegamos a media tarde al hotel Córdoba Centro . JSG

SG

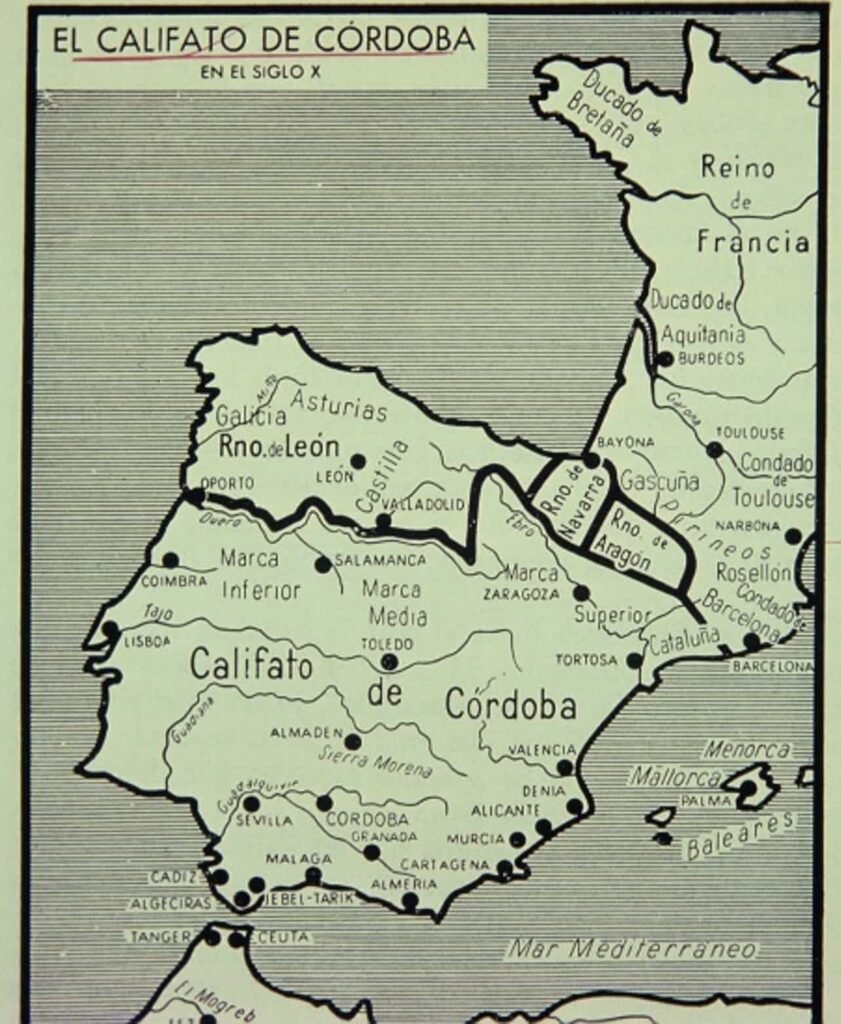

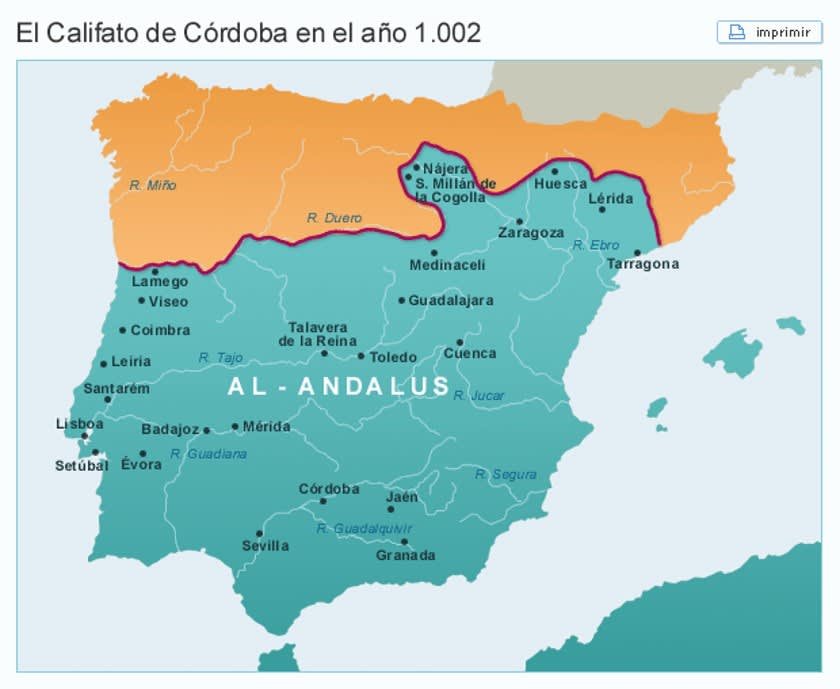

AL – ANDALUZ CÓRDOBA

AL – ANDALUZ CÓRDOBA

Viernes 19 – 20 de julio del 2024

Andalucía es uno de las 17 regiones de España a donde llegaron los fenicios, griegos, romanos quienes implantaron una de sus provincias, la Bética. Luego llegaron los bárbaros y en seguida los árabes, convirtiendo a la Andalucía, en la región más floreciente y culta del mundo civilizado

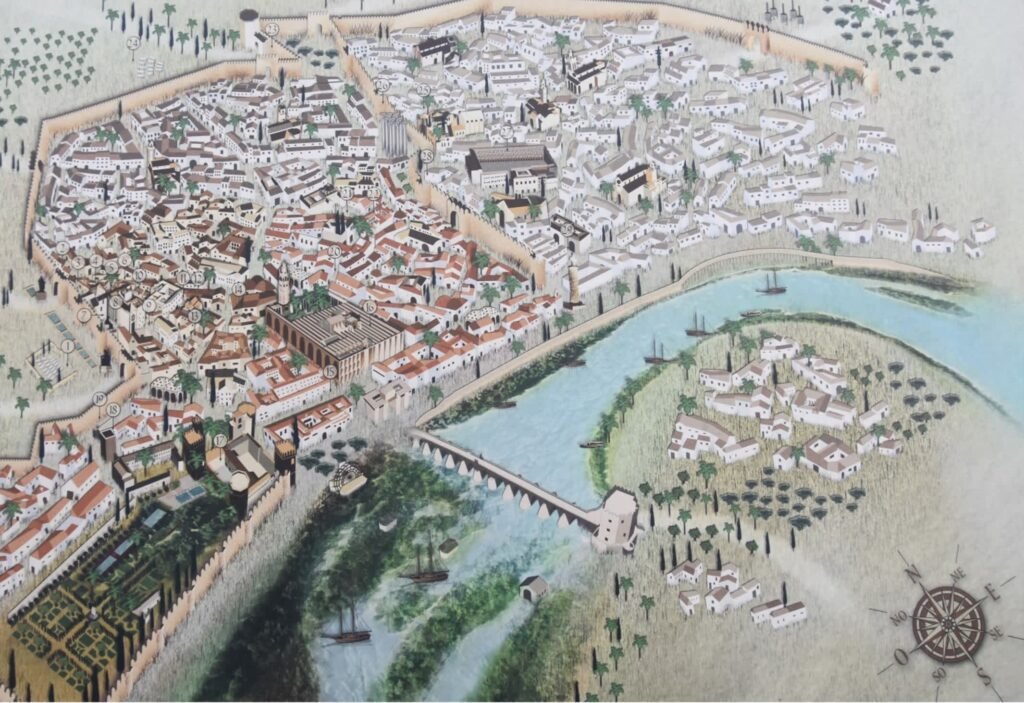

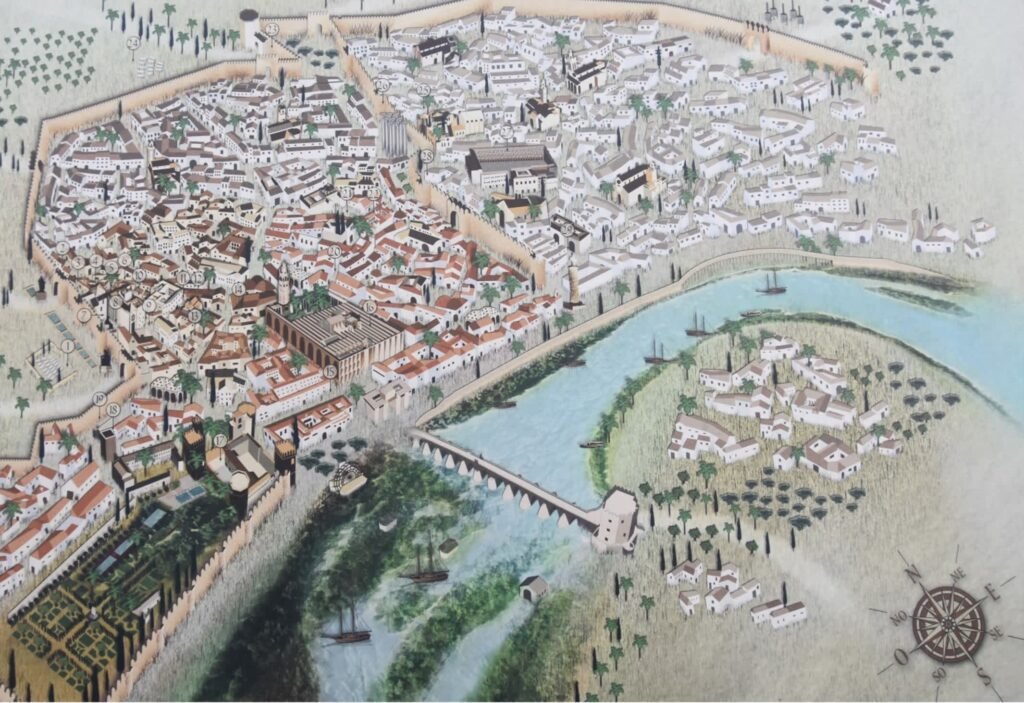

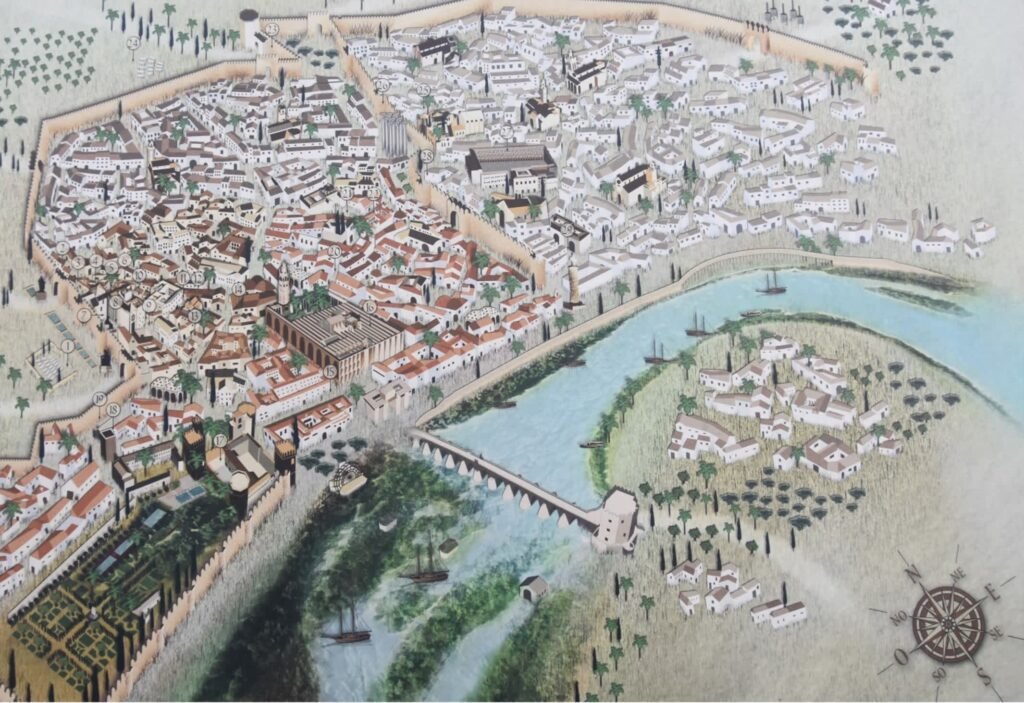

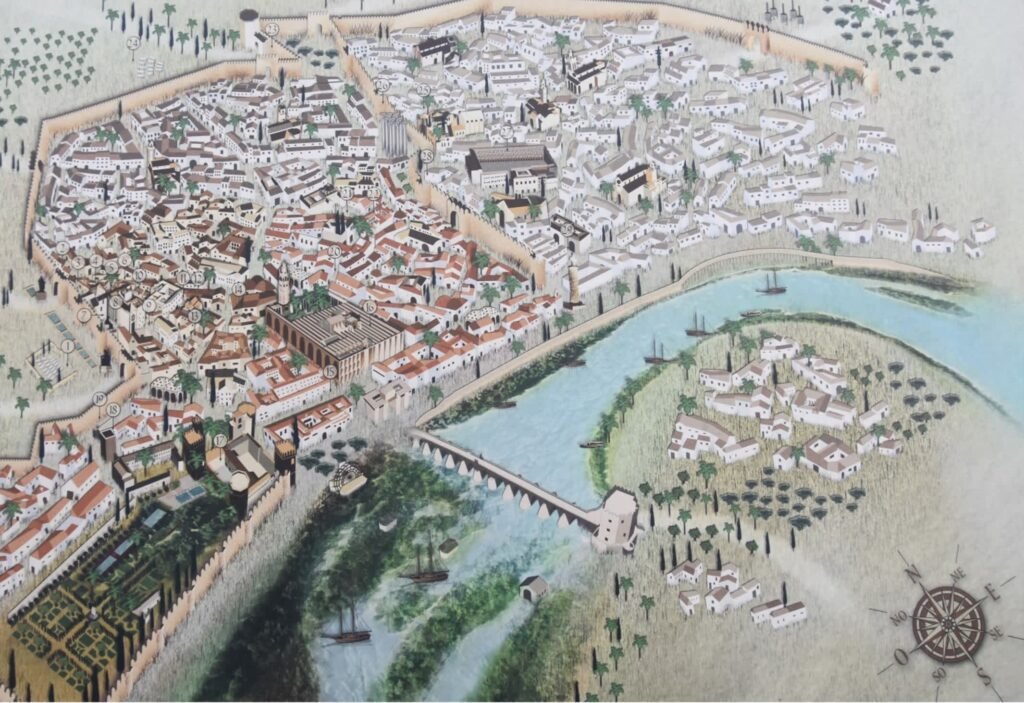

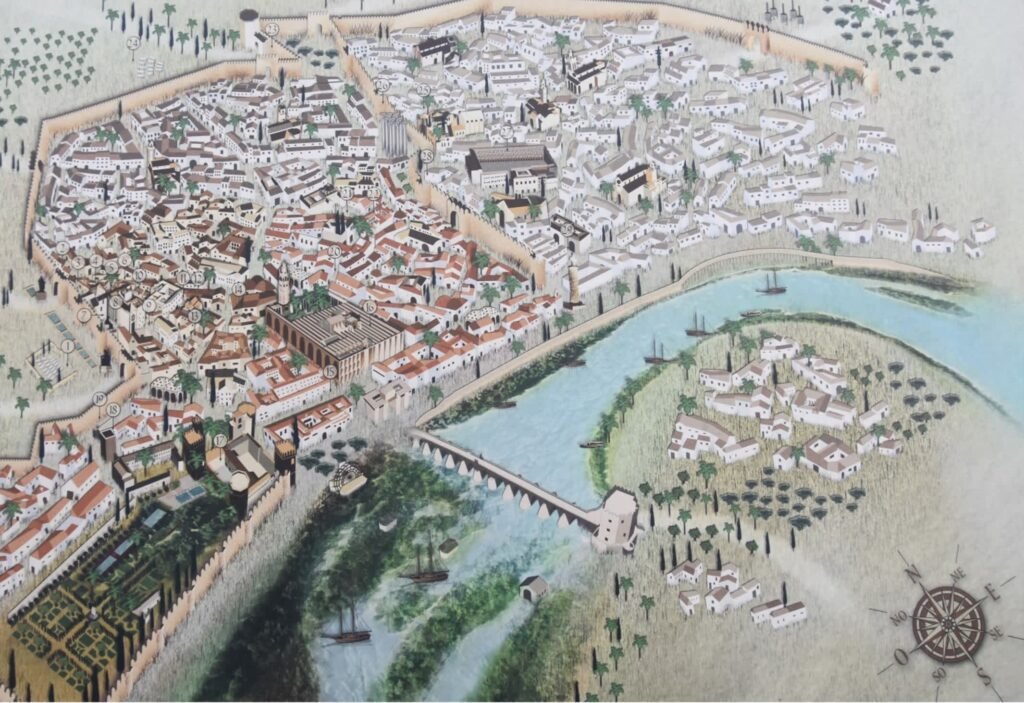

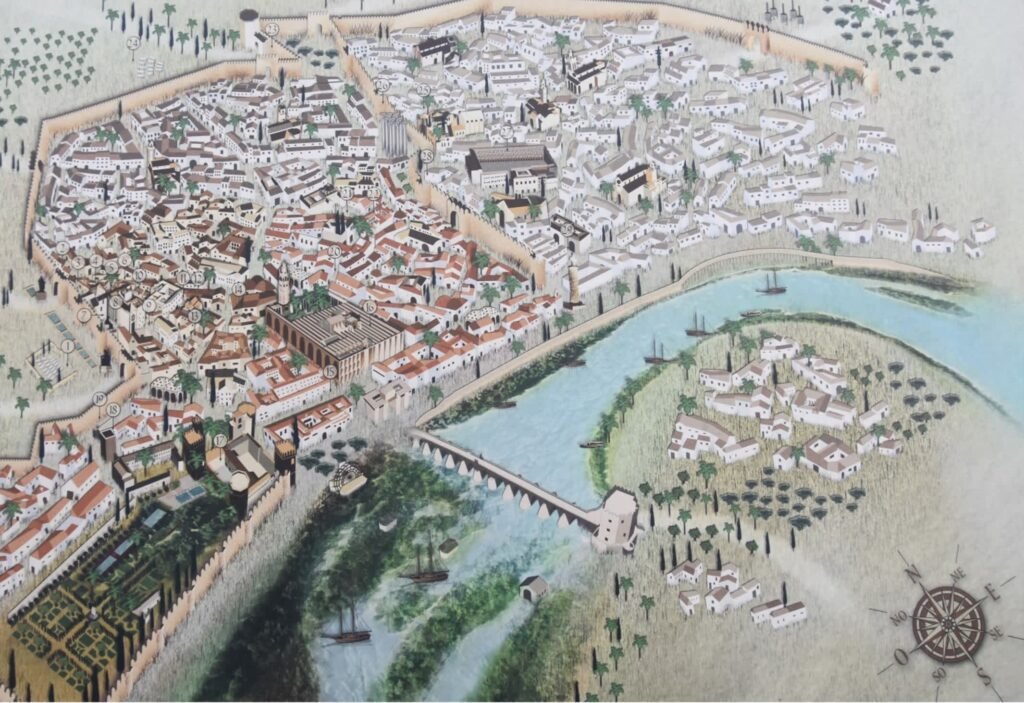

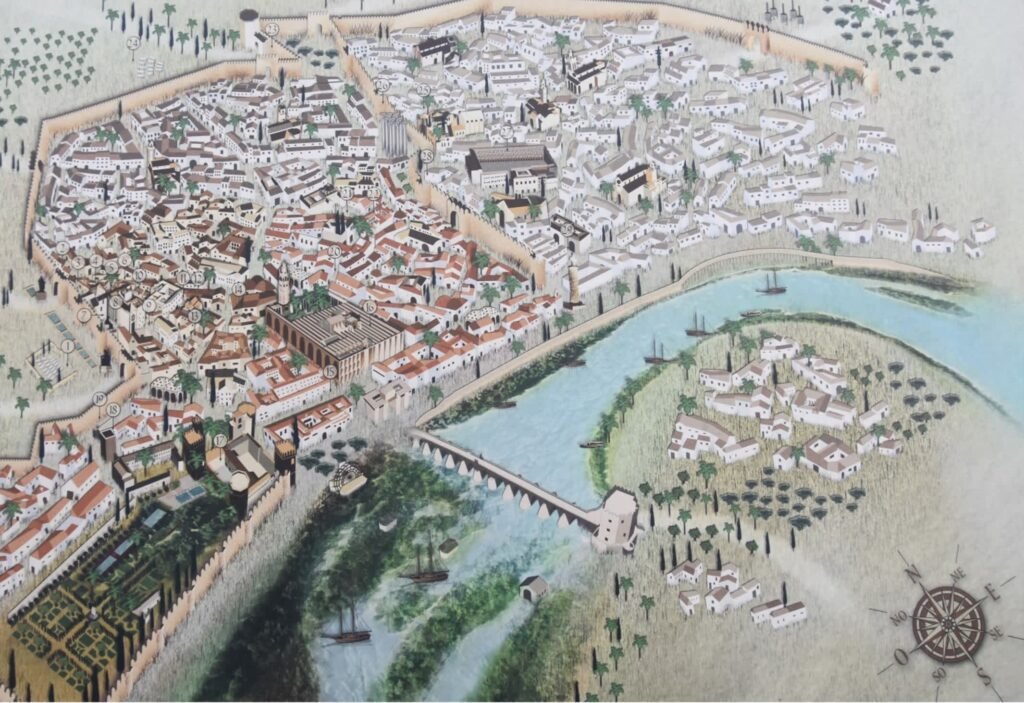

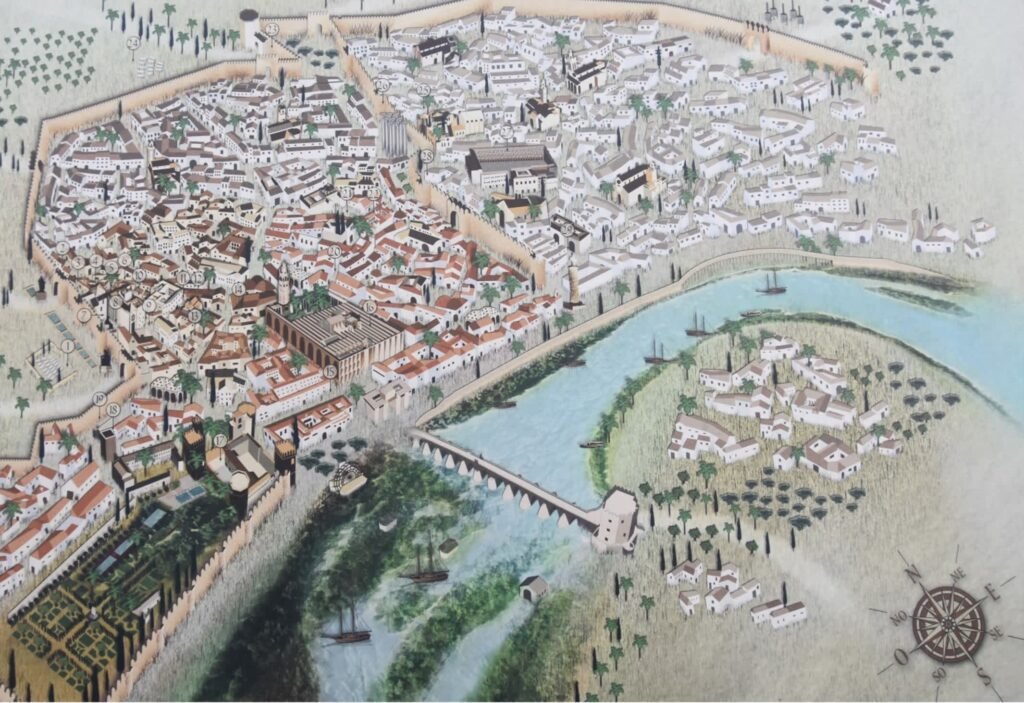

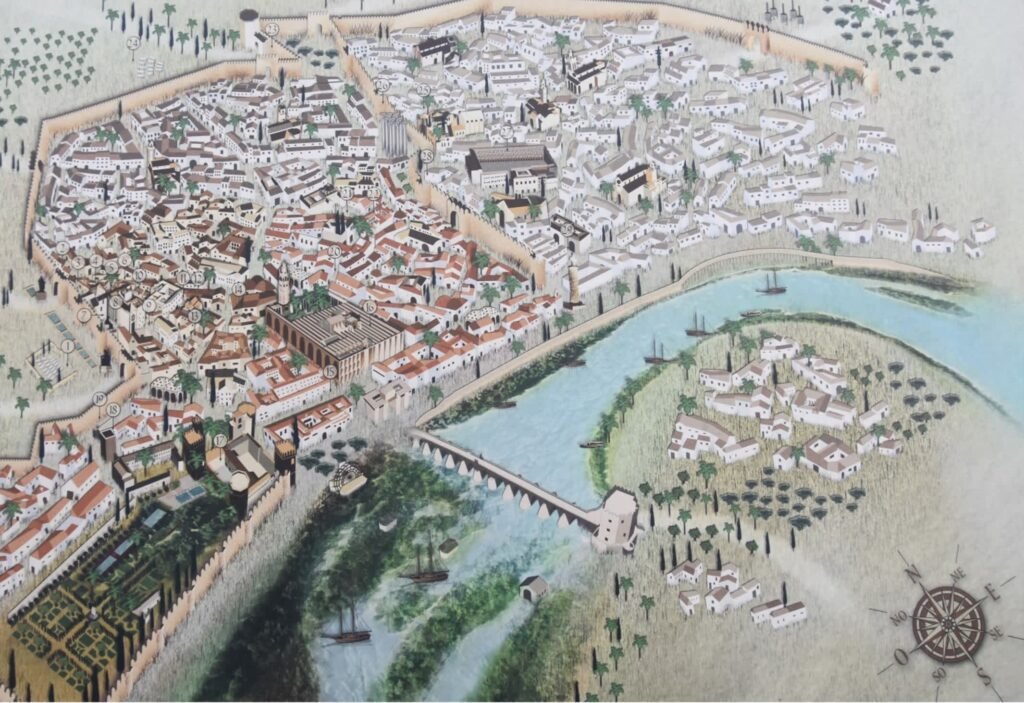

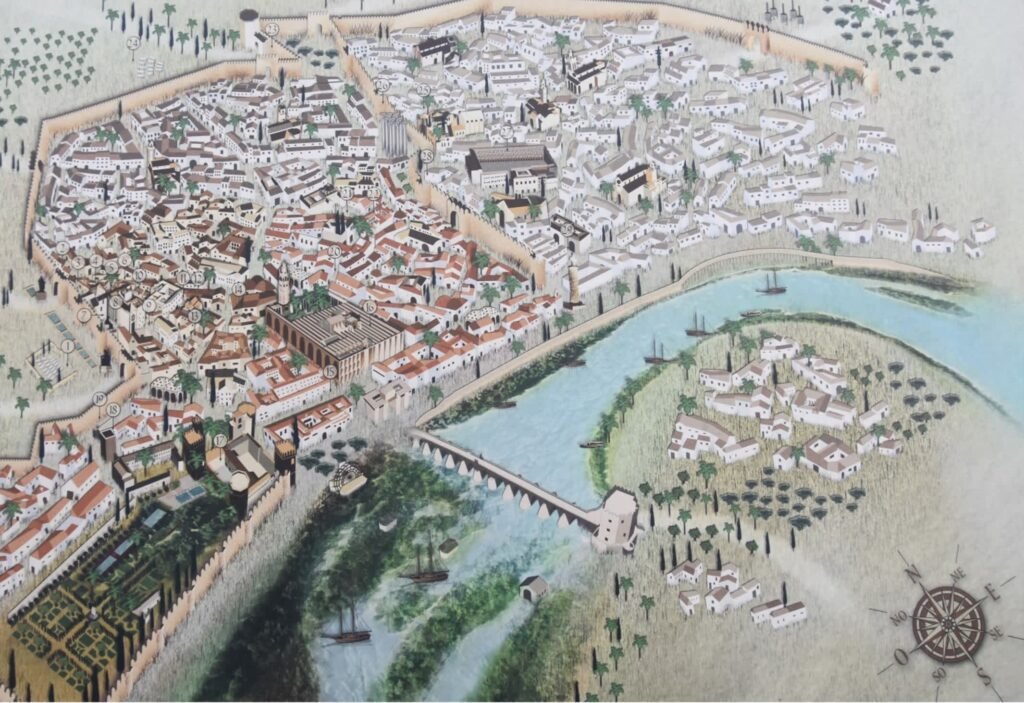

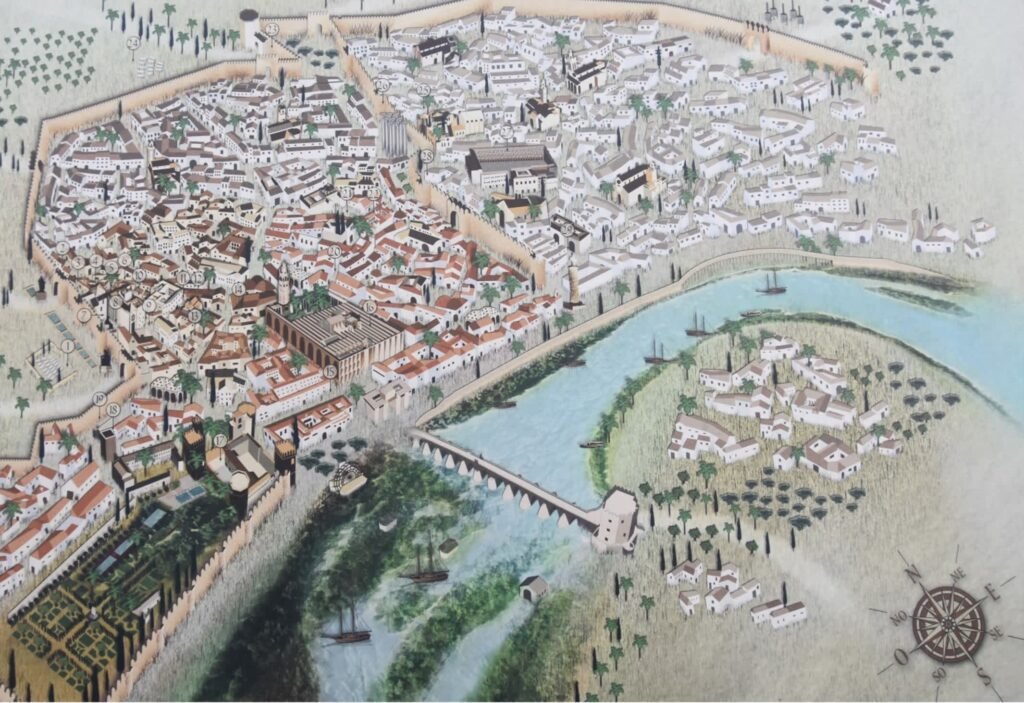

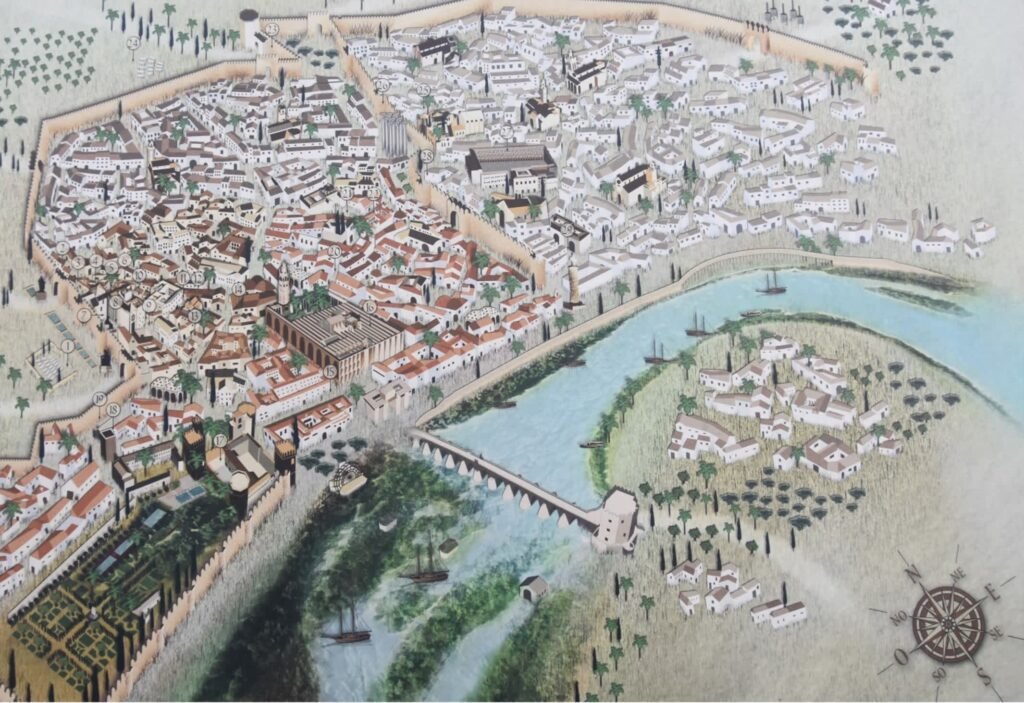

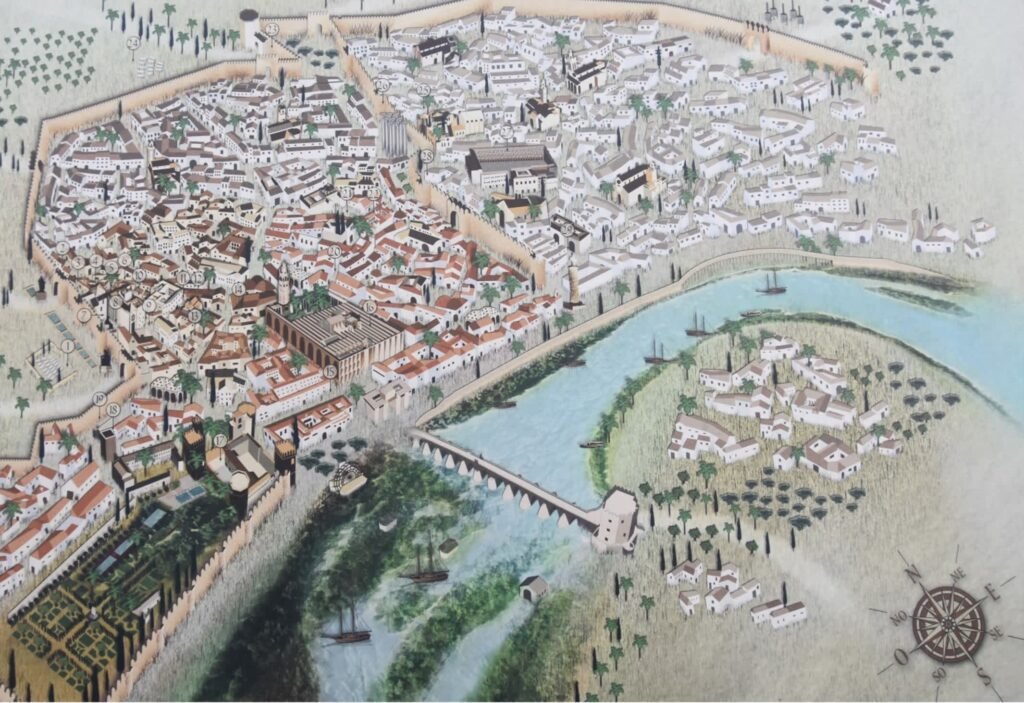

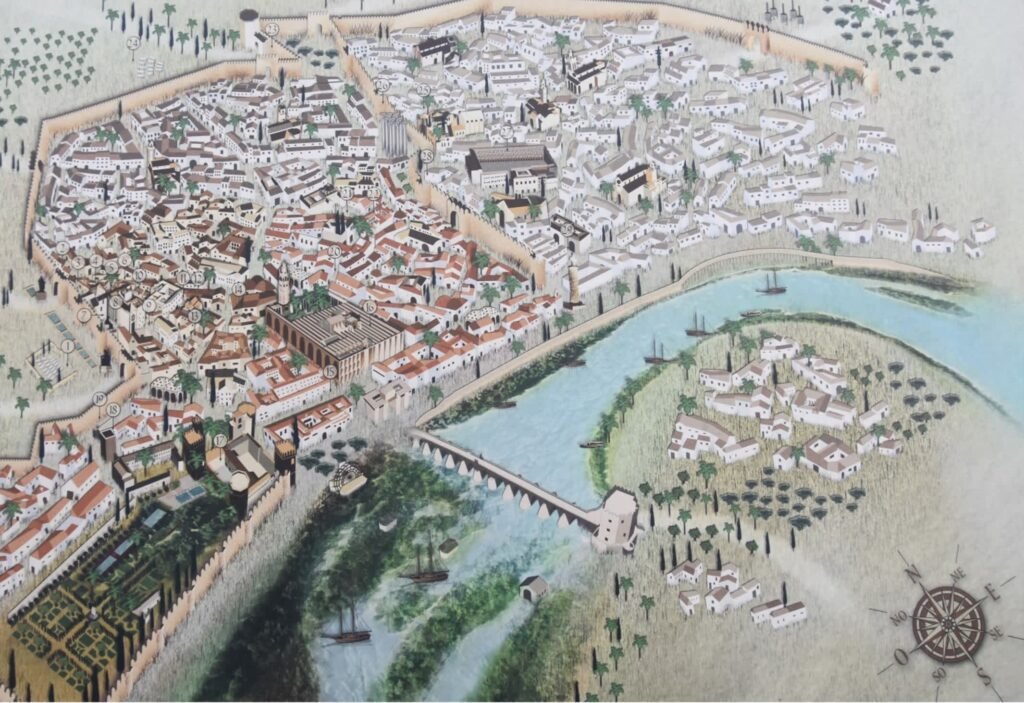

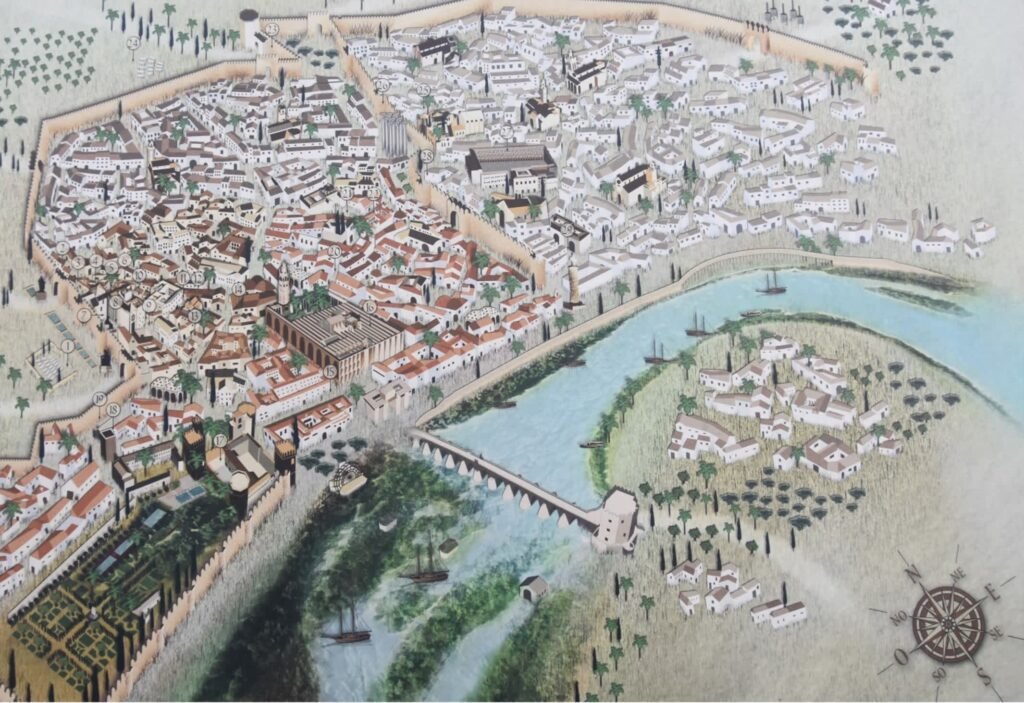

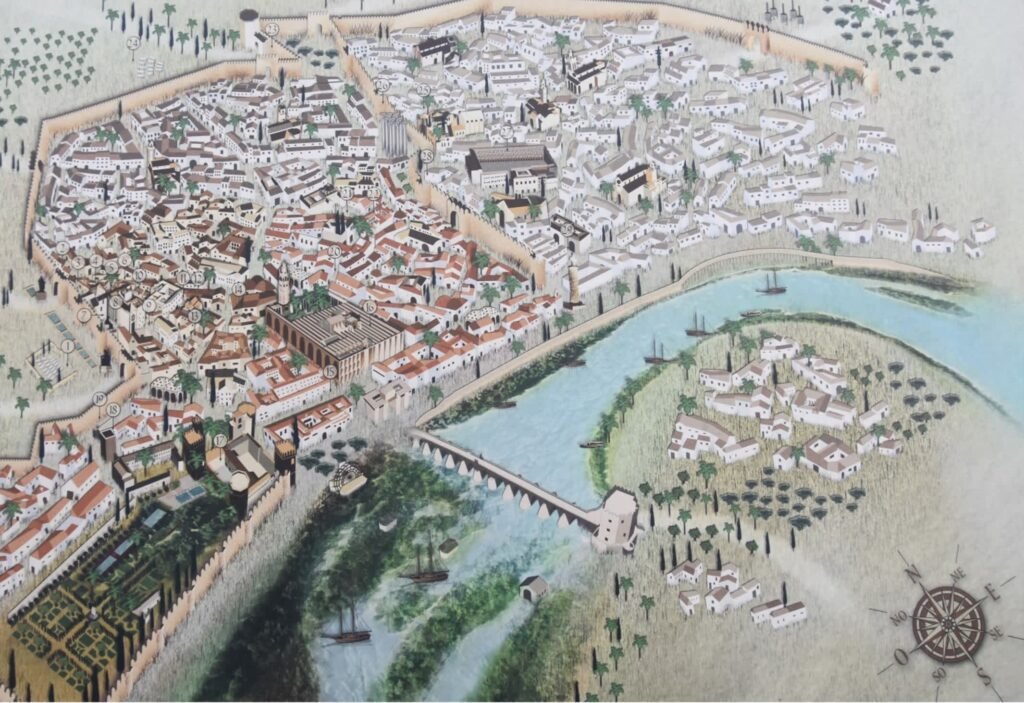

Córdoba fundada por los Cartagineses, conquistada por los Romanos, ocupada por los Godos, conquistada por los moros en el 711, que con el cambio dinástico de los Abasidas a los Omeyas un príncipe de Damasco, se refugió en Córdoba y se proclamó Emir de Andalucía bajo el nombre de Abderramán I, iniciando una dinastía, llevando a la gloria a esta ciudad. Llegó a su cenit en el 929 con Abderramán II, que se proclamó Califa junto con Almanzor, brazo derecho del califa Hixam II. Córdoba, rodeada por hermosas murallas con torreones árabes medievales.

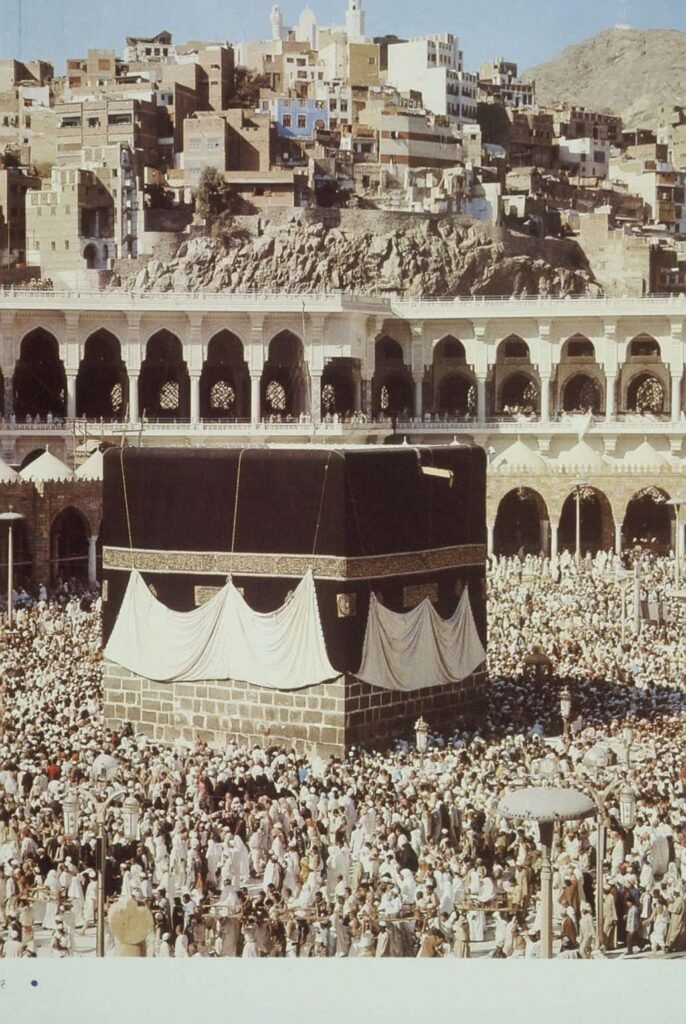

Mahoma es uno de los grandes fundadores de religiones monoteístas que provienen del Cercano Oriente. Situado en la línea de Moisés y de Jesucristo. Asume la tradición del Pentateuco y reconoce el parentesco con las tres grandes religiones fundadas sobre la Biblia : judaísmo, cristianismo e Islam. Califica a sus adeptos con el nombre vulgar de ´´gentes del Libro´´

La influencia de este profeta ha dejado una huella en el mundo. Actualmente unos 500 millones de musulmanes viven adeptos al Corán (literalmente el recitado), recopilación de las revelaciones recibidas por Mahoma, de las cuales el texto árabe tiene 114 capítulos o ´´suras´´.

Mahoma nace en el 570 en la Meca, proviene de una familia rica. Muy pronto quedará huérfano, al morir su madre a la edad de 2 años y a su padre a los 8, educado por su tío, acompaña a las caravanas , procedentes de la Meca , llegan hasta Siria, donde entra en contacto con los cristianos. A la edad de 25 años contrae matrimonio con una viuda rica, quince años mayor que él. Tuvieron mucho hijos, de los que solo sobrevivió su hija Fátima, que casó con Alí, primo hermano de Mahoma.

Esta fórmula, que fue posible por el hecho de que la ciudad de Medina se encuentra cerca de la línea que va a Jerusalén y a la Meca, llegó a hacer que el primer lugar de las plegaria musulmana fuera la ´´mezquita de las dos quiblas´´ . Desde el año 630, la Meca es el centro del Islam, y Mahoma instaura la peregrinación que todo buen musulmán aspira a hacer por lo menos una vez en la vida. Mahoma volvió entonces a Medina y murió en el año 632. JSG

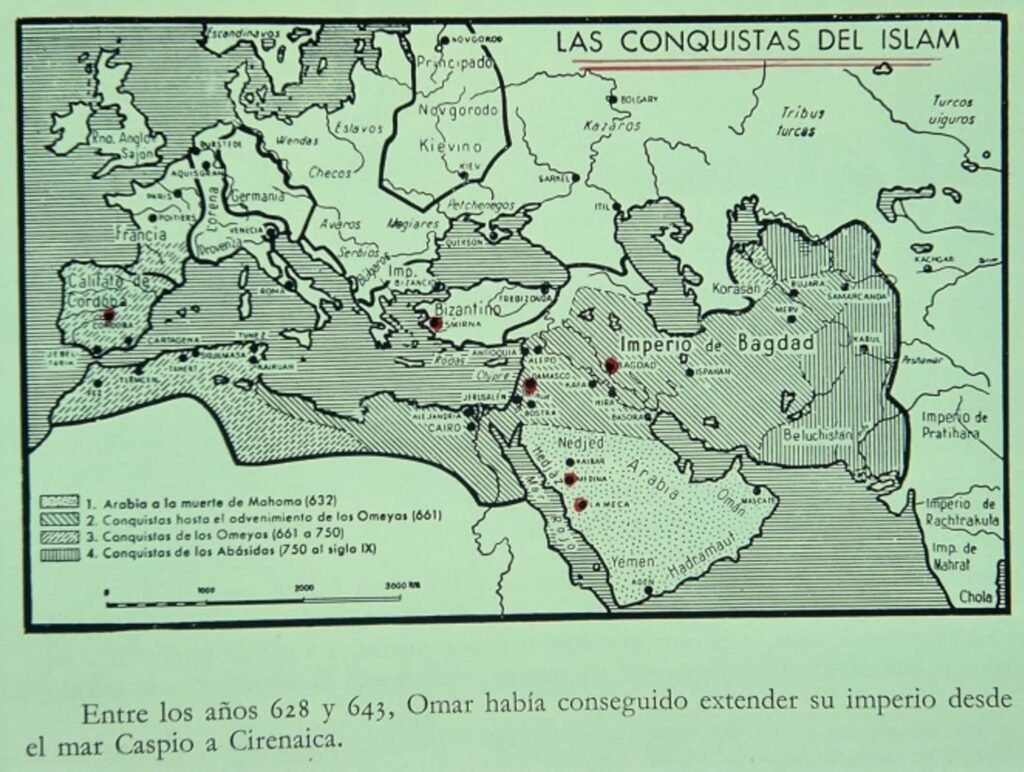

La era de las conquistas

En el momento de la expansión Árabe, la lucha entre bizantinos y sasánidas subió de intensidad. En el año 626 Heraclio reinó sobre un imperio amputado de Siria, de Palestina y de Asia Menor. Los Persas sitian Constantinopla. Heraclio va a enderezar la situación atacando al enemigo en todos los frentes. Toma Cresifonte y hace que evacúen el imperio las tropas persas. La potencia territorial de Bizancio es restaurada, pero los dos antagonistas se encuentras agónicas.

A la muerte de Mahoma, las luchas intestinas entre árabes quedan declaradas. Abu Bakr, uno de los dos suegros del Profeta, es el califa, es decir el jefe de la comunidad musulmana. Luego, Omar, su sucesor, acaba con los antagonistas dando lugar a que comience la expansión fulminante del Islam.

Omar conquista Palestina y Siria, arrasando Heraclius sobre el Yerman, en 636, Jerusalén y Damasco cayeron en 638. En el frente oriental los jinetes árabes pasan el Éufrates en 635, entran a saco en Cresifonte, la capital sasánida, en 637, y desde 642 las victorias de la batalla de Nihawand les abre las puertas de Irán.

EL CAMINO HACIA LA BELLEZA Y GLORIA

Al invadir los moros la península Ibérica en el siglo VIII, y ocupar Mugueiz el Rumi a Córdoba, surgieron las guerras civiles entre las diferentes tribus invasoras, que discutían tanto el poder como la legitimidad de los que se decían sucesores del Profeta Mahoma. Entre los musulmanes, el califa era un sucesor de Mahoma, no como profeta, sino como jefe de todo o parte del Islam. Por ello las tribus ya establecidas en España decidieron ofrecerle el poder a Abderramán ben – Moravia, quien pertenecía a la dinastía de los Omeyas, (considerados descendientes del Profeta), y estaba en África huyendo de los que habían usurpado el poder en el Califato de Oriente. Cuando llegó a Al – Andalús y fue proclamado emir y rey por los jeques locales, comenzó la independencia de España del Califato de Oriente, y se puso la primera piedra del célebre Califato de Córdoba, que iba a ser proclamado más tarde, para vivir la época más brillante de la vida de Córdoba.

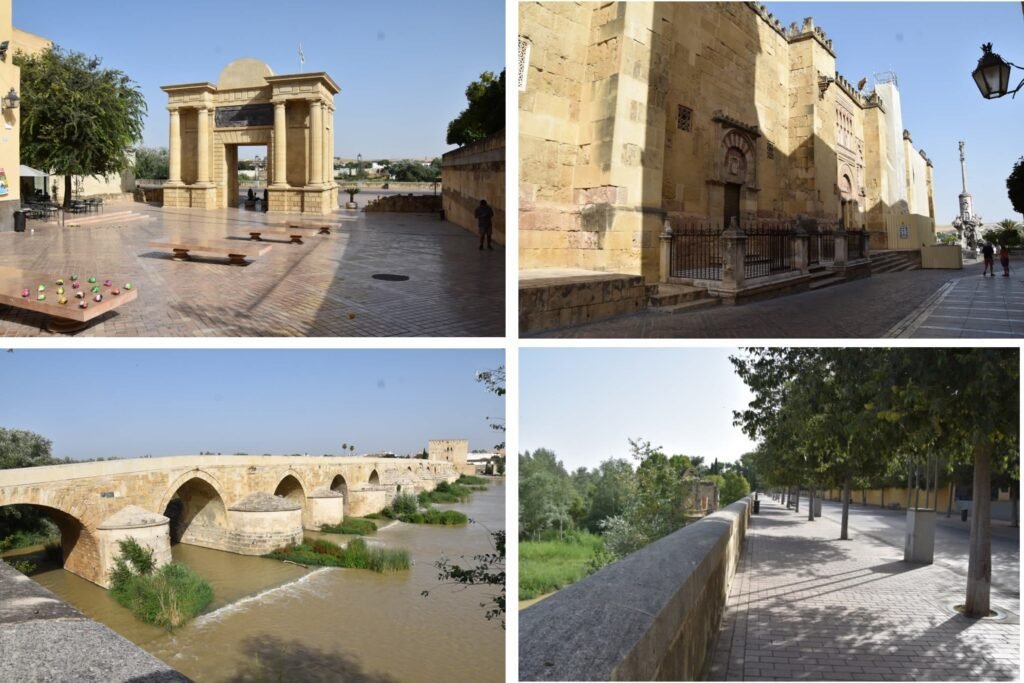

Del hotel Córdoba, nos dirigimos al Centro Histórico, lugar de la Mezquita y a un lado del puente romano sobre el Guadalquivir que une el barrio del Campo de la Vedad con el barrio de la Catedral. 2024 JSG

Aulo Hircio, soldado e historiador del general de la República romana, escribe que el militar Julio César al llegar a la ciudad en el año 45 a. C. tras la batalla de Munda, tuvo que atravesar el río creando un paso temporal con piedras. Esto no quiere decir que no hubiera otros puentes romanos cercanos, pero este puente en la entrada sur de la ciudad no podría haber existido con anterioridad. Por lo tanto, se suele datar de tiempos del primer emperador Augusto (27 a. C.-14 d. C.), cuando Córdoba adquirió el título de Colonia Patricia y se amplió hacia el Guadalquivir. JSG

La longitud del puente romano es de 358 metros. Está formado por 27 arcos, de los cuales solo 15 mantienen su estado original, los demás tuvieron que ser restaurados por la riada de 1626. El 1 de mayo de 2004 fue convertido en un puente peatonal, tras la construcción de los puentes de San Rafael en 1953 y el más reciente Miraflores en 2003, vedándose al tráfico motorizado desde sus primeros vehículos casi un siglo atrás. JSG

Esta es una foto del puente sobre el río Guadalquivir en Córdoba, pero del año 1979, primera vez que visitamos Andalucía. JSG

Vista de sur a norte, para admirar el puente romano del Guadalquivir y ña Mezquita de Córdoba con la iglesia y torre cristiana.

El 1 de mayo de 2004 fue convertido en un puente peatonal, tras la construcción de los puentes de San Rafael en 1953. JSG

El entorno al rio Guadalquivir con su puente romano restaurado. En uno de los pretiles, en el centro, se encuentra la imagen de San Rafael desde el 1651, obra del escultor Bernabé Gómez del Río JSG

A unos metros del puente , se encuentran los restos de un molino.. Molino de la Albolafia, que es el que aparece en el escudo de la ciudad. JSG

remonta al siglo xvii, a los años en que la ciudad sufre una epidemia de peste. Según la tradición, San Rafael se apareció en sueños al padre Andrés de las Roelas y para darle el mensaje de que él salvaría a Córdoba de la epidemia. Cuando la peste empieza a remitir, las apariciones del arcángel corren por la ciudad, siendo nombrado a partir de entonces Custodio eterno de Córdoba. Pocos años después, a finales del mismo siglo, comienzan a levantarse estos monumentos, financiados por particulares y corporaciones locales, 11 a la fecha. JSG

La estructura de estos monumentos suele ser simple: la imagen del arcángel, portando sus atributos -el pez y la calabaza- coronando una columna o un pilar elevado sobre pedestal, aunque en algunas ocasiones, como el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, construido por Michel Verdiguier, la arquitectura es mucho más elaborada. Solían cerrarse con rejas y adornados con faroles, que en muchas ocasiones eran el único punto de luz del lugar donde se alzaban. JSG

El conjunto escultórico, con una altura superior a los veintisiete metros, se compone de una base de mármol negro sobre la que se erige un monte del mismo material simulando varias breñas y horadado en su centro. En su cumbre se eleva una torre o castillo de jaspe encarnado, adornado con almenas y cercos de puerta y ventanas de jaspe blanco que, a su vez, sirve de base a una columna de mármol veteado de diversos colores sobre la que se sitúa un capitel y la estatua del arcángel. Tanto en la base como la montaña hay algunos adornos y atributos, y en esta última, tres estatuas de mármol blanco que representan a los mártires patronos de Córdoba, San Acisclo y Santa Victoria, y a Santa Bárbara. En la verja que rodea al triunfo pueden observarse diez inscripciones en latín.

Restos de la muralla romana de CORDOBA, donde podemos apreciar algunos fósiles marinos como la estrella de mar. JSG

En seguida, en un autobús de turismo, recorrimos la ciudad para tener una idea general de sus calles y arquitectura. Hoy día. Arriba derecha, restos de la muralla, torreón y puerta. JSG

LA JUDERÍA

En los Baños del Alcázar Califal nos citaron para visitar el barrio de :

La judería de Córdoba es una zona de la ciudad española de Córdoba que fue, entre el siglo xiii y xv, el barrio en el que vivían los judíos. La zona que actualmente es conocida por ese nombre se encuentra al noroeste de la Mezquita-catedral, en la zona comprendida entre las calles Deanes, Manríquez, Tomás Conde. Judíos, Almanzor y Romero, aunque no se corresponda exactamente con la zona que habitaron mayoritariamente los judíos durante ese periodo. JSG

El barrio de la Judería, forma parte del centro histórico de Córdoba que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.1 Es una de las zonas más visitadas por los turistas, ya que en ella se pueden ver, además de la Mezquita-Catedral, museos como la Casa de Sefarad y monumentos como la Sinagoga, el Zoco Municipal y la capilla mudéjar de San Bartolomé. JSG

El río Guadalquivir con el puente romano y a un lado la ciudad de Córdoba. JSG

Hay evidencias de que existió presencia judía en Córdoba desde época romana, y no siempre ha estado ubicada en el mismo lugar. De hecho, tras la invasión musulmana, los judíos quedaron expulsados extramuros, en la zona norte, entre los jardines de la Merced y la iglesia de Santa Marina. De esta época se halló en el barrio de Zumbacón la única inscripción funeraria judía encontrada en la ciudad, la lápida hebrea de Yehudah Bar Akon, datada en el año 845; así como el cipo funerario en el interior de la iglesia de San Miguel, que muestran la presencia de una necrópolis judía por la zona. De hecho, la desaparecida puerta de Osario era conocida en la época como Bab al-Yahud (puerta de los Judíos). JSG

Iniciamos nuestro recorrido del ángulo noreste de la mezquita, de donde parte una calle llamada de la Judería la cual llega hasta las murallas, y la puerta de Almodóvar. En esta área, vivían los judíos cordobeses, hasta la expulsión decretada por los Reyes Católicos en el 1492. Frente a la plaza de Santa Marina se encuentra la estatua del famoso torero cordobés, Manolete y cercas, el Museo Taurino. No olvidar al Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, brazo armado de los Reyes Católicos….. Originario de ésta ciudad de Córdoba. JSG

Otro atractivo turístico cultural en Córdoba son los ´´patios cordobeses´´. JSG

El patio cordobés es un elemento característico de la ciudad andaluza de Córdoba, España, y desde el año 1921 se magnifican con el famoso Festival de los Patios Cordobeses, declarado en 2012 Patrimonio de la Humanidad. En el interior no cabe pensar en una casa que no tenga un patio; La colección de patios, desde el patio de la Mezquita-Catedral hasta patios minúsculos, es tan amplia que dificulta su catalogación. Los límites los marcan las designaciones de corral, “patinete” o patio de luces, huerto, parque o jardín.1

Los denominados Patios de Córdoba se encuentran principalmente en el barrio de San Basilio, Santa Marina, San Lorenzo, la Magdalena y en la Judería de la ciudad.

Tratando de establecer una tipología, existen patios de planta más o menos cuadrada con arquerías en dos plantas y en los cuatro lados; Combinemos esta variedad con plantas altas con murales con balcones, adinteladas con madera y barandillas, de balaustres o petos tabicados. Hay patios que no tienen galerías y son simplemente limitados por muros en dos o una planta. Los hay alargados, irregulares, encadenados y con cada cara de una clase.

JSG

Hay patios desde el siglo x al xx. La mayoría son particulares o privados; otros colectivos, corrales o casas de vecinos; otros son patios de edificios públicos, palaciegos o conventuales, compases, patios de recibo y hasta plazoletas que parecen patios. JSG

Si tuviésemos que aventurar lo que define el patio cordobés frente a otros patios andaluces, marroquíes, castellanos, canarios, italianos, yugoslavos, hispanoamericanos, portugueses, egipcios, hindúes, chinos o japoneses, sería muy difícil, porque las diferencias con los primeros son pequeñas, y con los siguientes las marcaría el estilo arquitectónico si lo hubiera, la flora tal vez, pero nos podrían confundir algunos ejemplos. JSG

Llegamos a la sinagoga , hermosa, de Córdoba. JSG

Plano de la ciudad de Granada, España

La Sinagoga de Córdoba, única en Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval de toda España, está situada en el barrio de la Judería. Construida entre los años 1314 y 1315 según las inscripciones halladas en el edificio, sirvió de templo hasta la definitiva expulsión judía. A través del patio se accede a un pequeño vestíbulo. A la derecha de éste suben las escaleras que dan acceso a la zona femenina. Al frente se abre la estancia principal. De planta cuadrangular, se encuentra decorada con atauriques mudéjares. El muro que soporta la tribuna de las mujeres se abre con tres arcos ornamentados con yeserías de gran belleza. En 1492 los judíos son expulsados, utilizándose el templo como hospital, siendo después ermita de San Crispín y, por último, escuela infantil. A finales del siglo XIX es declarada Monumento Nacional.

La menorá (en hebreo: מנורה; lit. lámpara) es el candelabro o lámpara de aceite de siete brazos propia de la cultura hebrea, descrita en la Biblia en el libro del Éxodo. Se trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo y uno de sus símbolos más antiguos, ya que remonta a la época inmediatamente posterior a la salida de Egipto, cuando las doce tribus al mando de Moisés acamparon al pie del monte Sinaí para recibir la Torá. Junto con el tabernáculo y el Arca de la Alianza, la primera menorá fue diseñada por Yahvé, y ejecutada por el hábil artesano judío Bezalel.

Según los libros de Zacarías e Isaías, la menorá es símbolo del espíritu divino:

El alma del hombre es la lámpara de Dios. Nosotros somos los que debemos encender las lámparas, lo que nos enseña que es nuestra responsabilidad hacer lo que sea necesario. Si servimos a Dios, incluso ese poquito, «estamos encendiendo nuestras propias lámparas, nuestras almas». Entonces Dios nos ayudará asegurándose de que la llama nunca se apague.

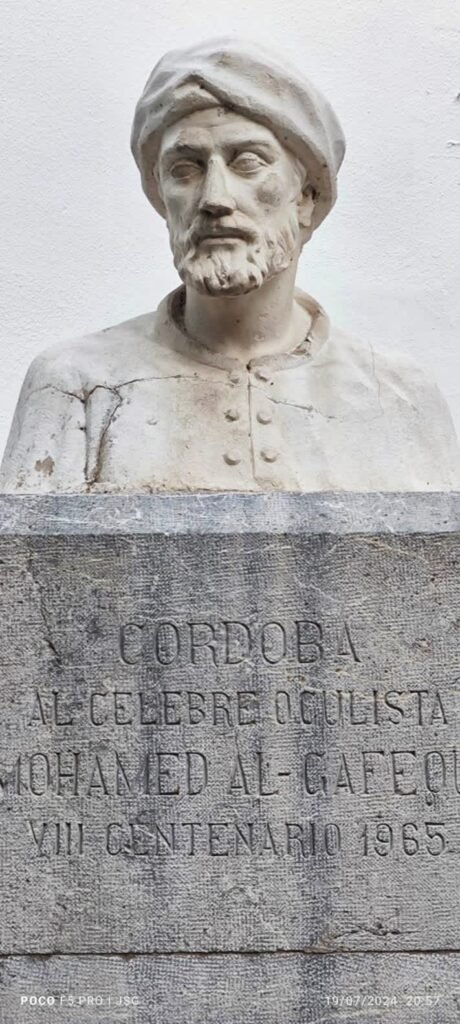

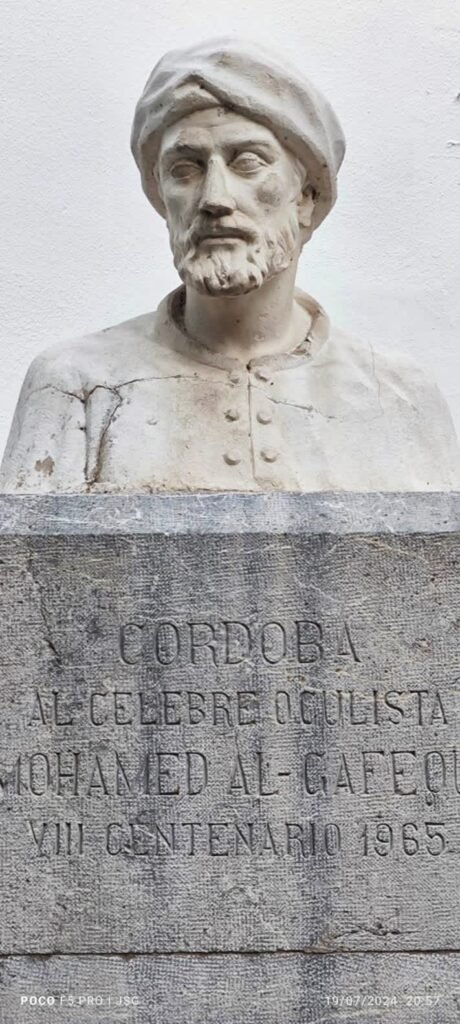

Muhammad Ibn Qassoum Ibn Aslam Al-Gafequi ( Belalcázar- 1165, Córdoba) fue un oculista andalusí. Su nombre Al-Gafequi proviene de Gafeq, como era conocida su ciudad natal, la actual Belalcázar, en época andalusí.1 Era experto en la operación de cataratas, en las enfermedades oculares y el iris.2 Se formó tanto en Córdoba como en Bagdad, de donde regresó a la capital cordobesa. Fue una de las primeras personas de la cirugía ocular al extraer una catarata de cuya operación dejó testimonio. La ciudad de Córdoba levantó un busto en su honor en 1965 obra del escultor Miguel Arjona Navarro con motivo del VIII centenario de su fallecimiento, situado en la plaza del Cardenal Salazar en la Judería de Córdoba.

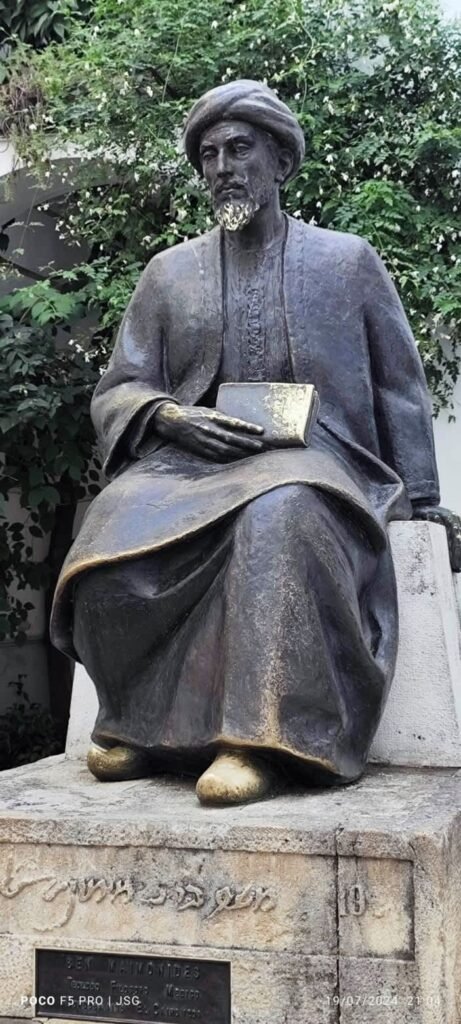

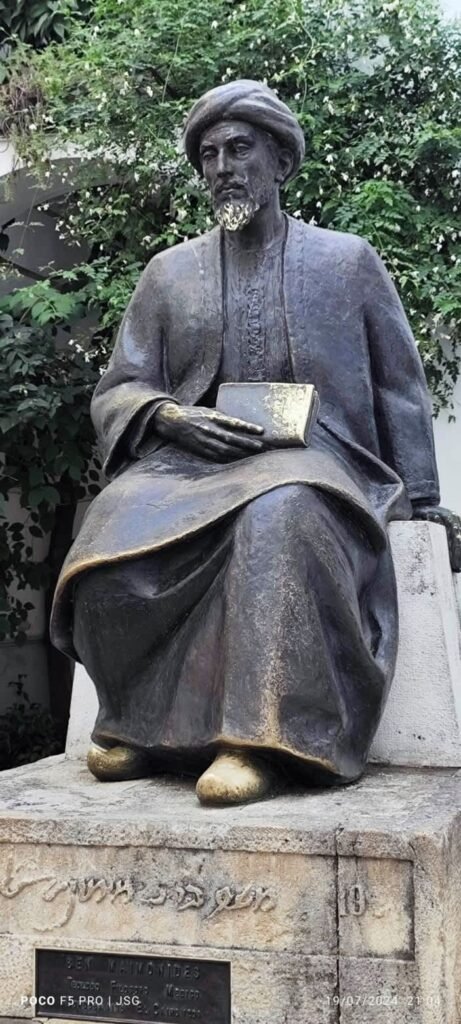

La escultura de Maimónides es un monumento de bronce ubicado en la ciudad española de Córdoba, Andalucía. Está dedicada al médico, rabino y filósofo sefardí Maimónides, nacido en Córdoba en 1135 y que fue uno de los sefardíes más reconocidos del mundo. Se encuentra en la plaza de Tiberíades, nombrada así por ser esta ciudad, en el norte de Israel, donde descansan los restos del filósofo, en la denominada Tumba de Maimónides. JSG

Por aquí entramos y por aquí salimos del barrio de la Judería, donde encontramos siempre la identificación en el piso. Desayunamos a las 8.30 a.m., para dirigirnos a la visita a La Mezquita de Córdoba. JSG

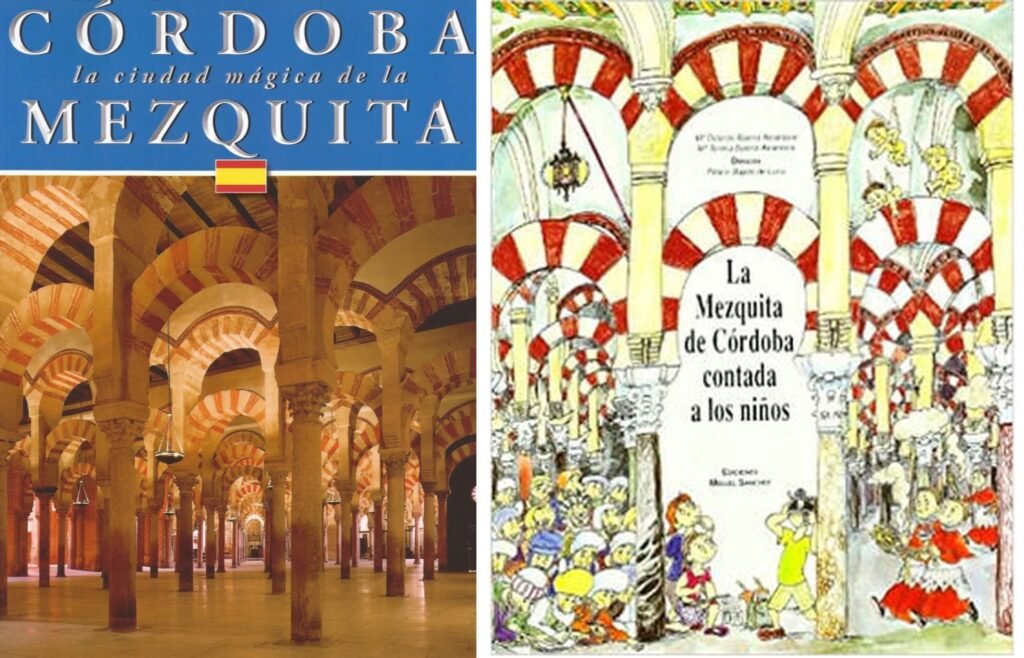

CÓRDOBA

La ciudad de la Gran Mezquita , guarda en Andalucía el fascínate espíritu del Islam

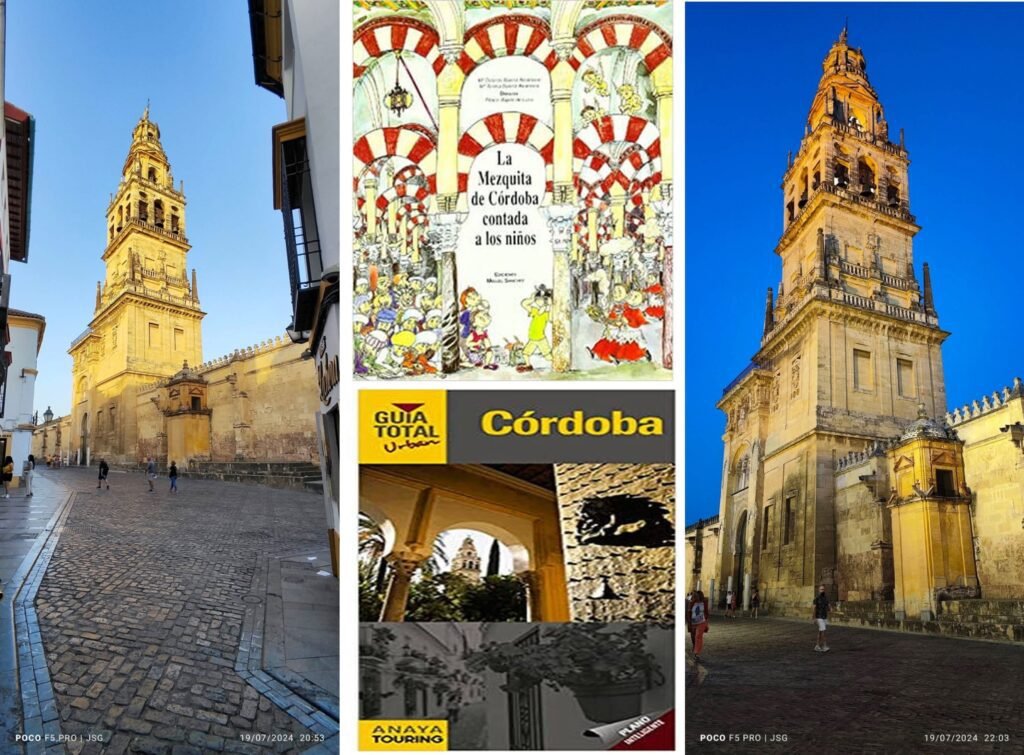

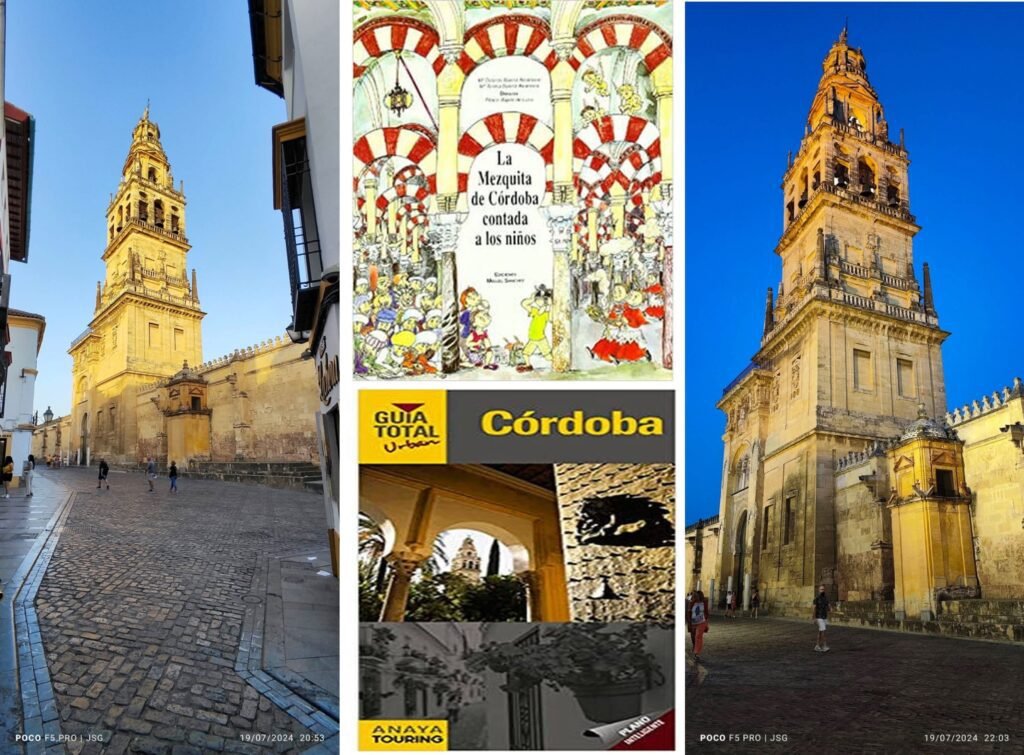

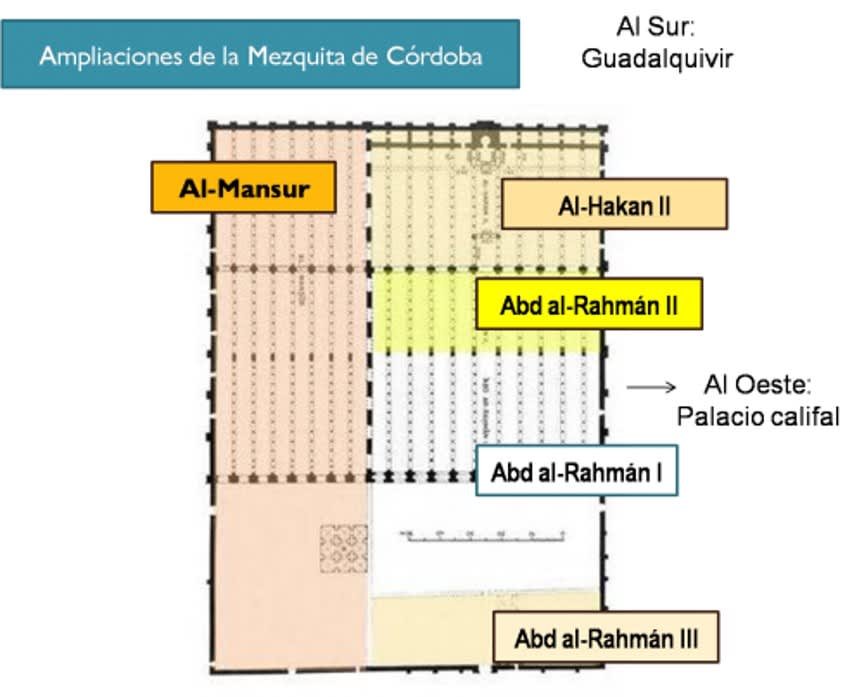

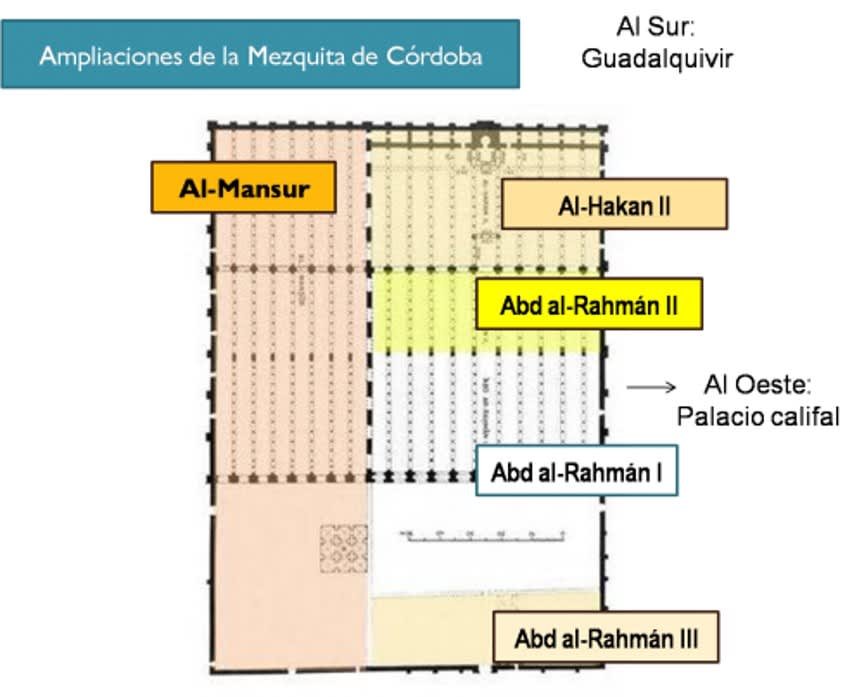

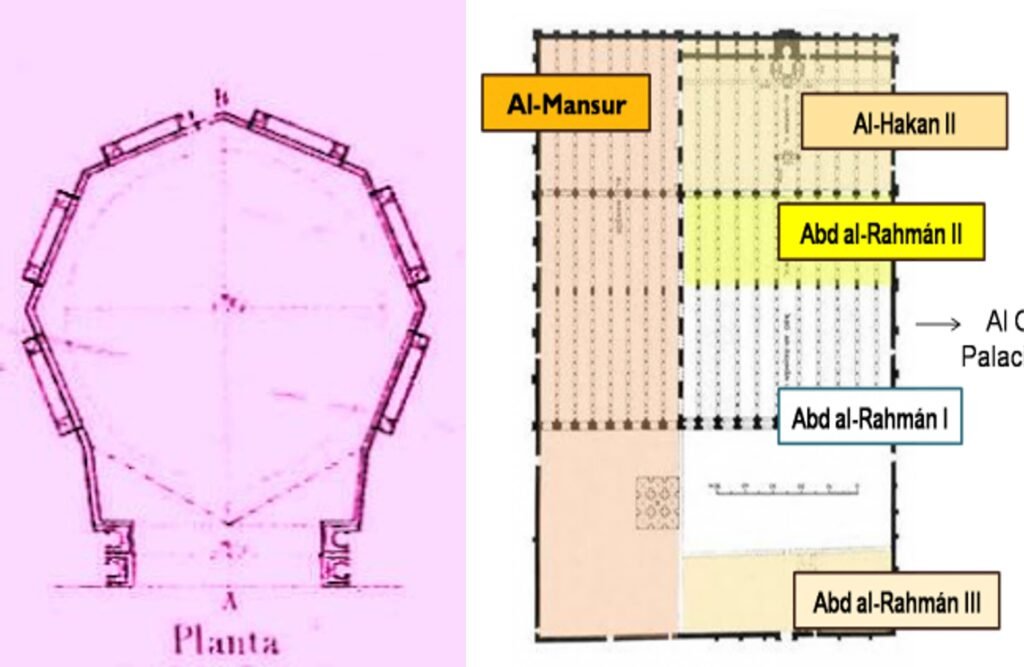

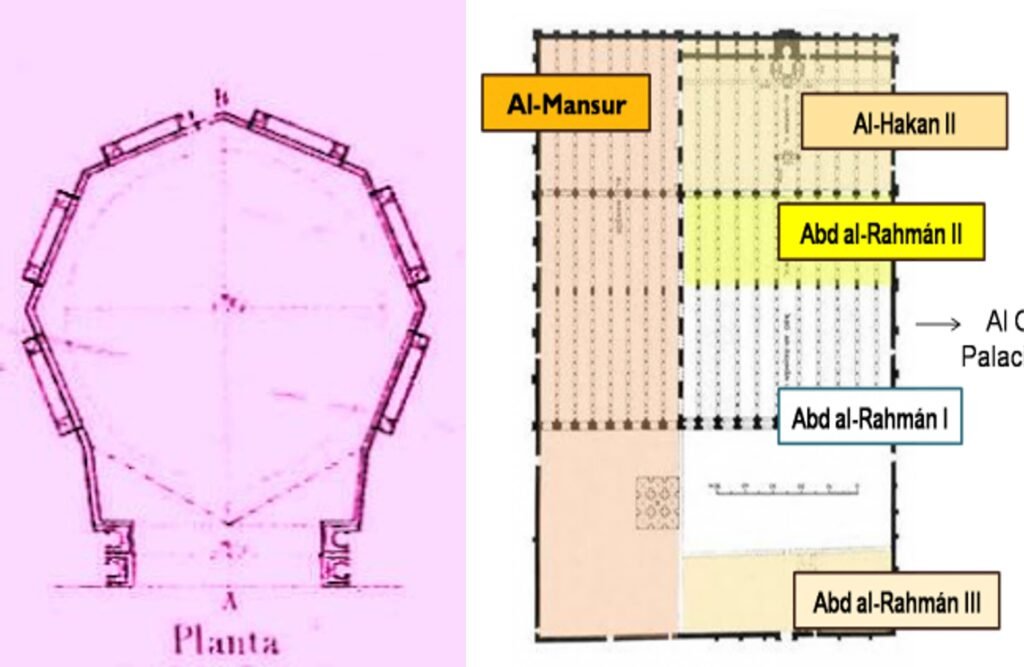

A la gran mezquita de Córdoba, al convertirse en catedral cristiana en 1236, se le llamó Santa María la Mayor. Artistas y arquitectos llevados de Persia por Abd al-Rhamán I, comenzaron su construcción como mezquita en el año 785. Abderramán II y III la ampliaron, y también la hizo Al-Manzur en el año 987.

Mestizaje

Tanto cristianos como judíos usaban turbantes más o menos estilizados, con camisas largas y sueltas sobre pantalones anchos; las mujeres, a su vez, se acostumbraron a salir a la calle con el rostro cubierto con un velo, igual que las musulmanas. Por otro lado, el orden en que se sirve la mesa, que hoy es corriente en el mundo occidental, se inició entonces porque los árabes servían primero la sopa, luego el plato de carne o ave, y por último una compota de fruta fresca.

También se cambiaron las copas de metal por las de cristal, todo lo cual era nuevo en Europa, así como la música persa, la cual muchos autores creen que originó la música popular española y el baile flamenco.

La integración a lo ´´árabe´´, trajo la mezcla de razas y la predilección de los Omeyas por las mujeres rubias del norte de España.

Introducción – historia

La Mezquita de Córdoba es el ejemplo más importante de arquitectura islámica en occidente. Tanto el estilo omeya como el gótico, renacentista y barroco. El complejo se encuentra en el centro histórico de la ciudad, muy cerca del río Guadalquivir y junto al puente romano. En sus alrededores también se ubica el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Museo Arqueológico.

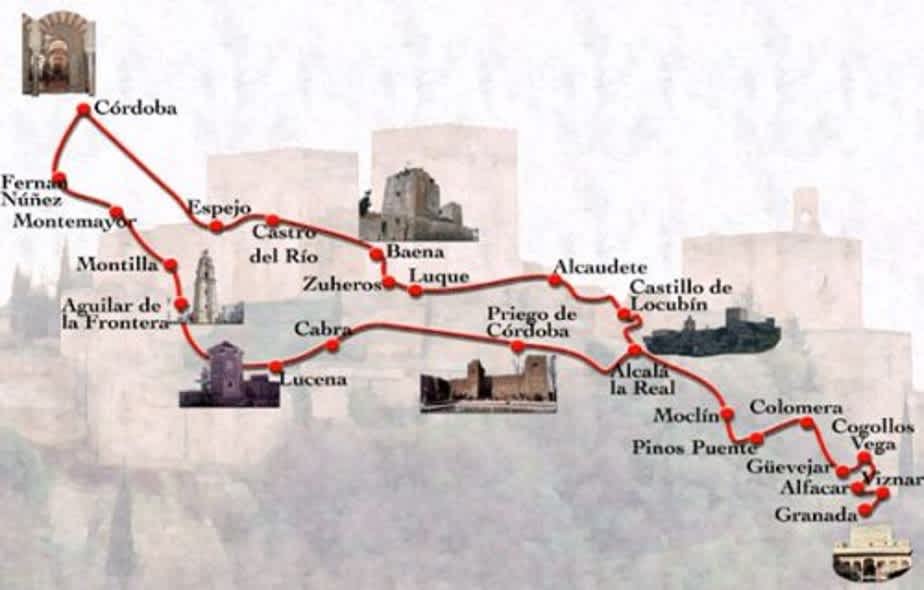

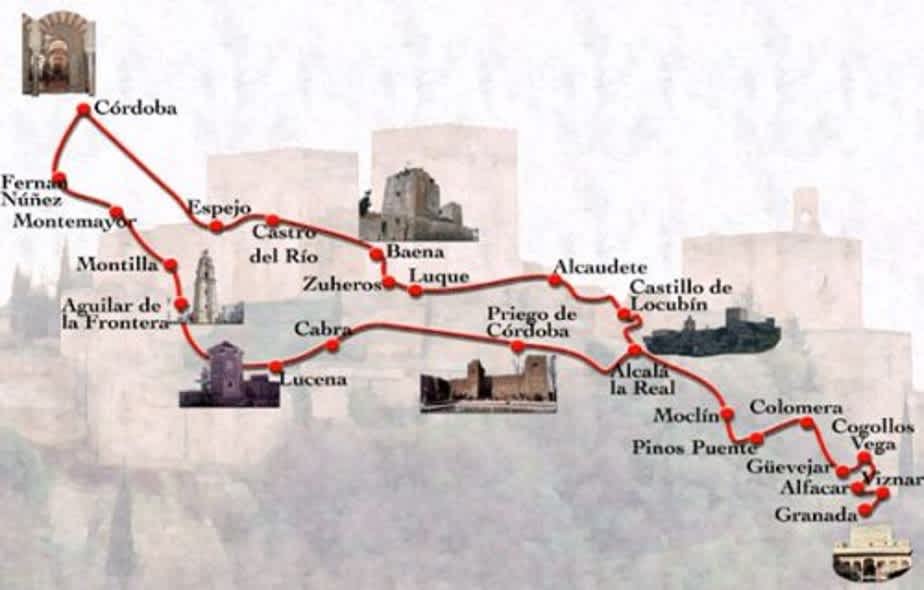

La Mezquita de Córdoba forma parte de la Ruta del Califato, que une las ciudades de Granada y Córdoba atravesando la provincia de Jaén, uniendo unas tierras que fueron testigo durante años de los conflictos entre cristianos y musulmanes.

El emplazamiento de la mezquita a lo largo de la historia ha sido lugar de culto. En época visigoda se ubicó la basílica de San Vicente. Más tarde los musulmanes compraron parte del solar y sobre ésta construyeron la primera mezquita. El espacio fue entonces compartido por cristianos y musulmanes, hasta que Abderramán I compró la totalidad del solar, destruyendo el edificio existente y construyendo la primera Mezquita Alhama. Aún quedan hoy en día algunos restos de la basílica visigótica en la primera parte de la construcción de Abderramán I.

El sucesor de Abderramán I, su hijo Hixem I, añadió a la mezquita su primer alminar cuadrado. También mandó construir las galerías para la oración de las mujeres en el patio y la primera pila de abluciones. Con estas adiciones quedó configurada la principal mezquita de Córdoba.

Poco a poco la mezquita fue ampliándose hasta llegar a su configuración actual.

La catedral de Córdoba, del siglo XVI, fue ideada desde origen para respectar la ampliación de la mezquita llevada a cabo por Alhaken II. Carlos V y el Obispo Manrique coincidían en conservar la mezquita por su gran valor arquitectónico. Así, en 1523, empezó la construcción de la catedral, por el arquitecto Hernán Ruiz en las ampliaciones de Abderramán I y Almanzor. Tras la muerte de Hernán Ruiz, le sucedieron en la obra su hijo, su nieto, y Juan de Ochoa. Por lo tanto, son casi 200 años de historia y evolución arquitectónica, albergando rasgos góticos, renacentistas y protobarrocos.

En 1930, a raíz de las excavaciones por el arquitecto Félix Hernández, se encontraron restos del complejo episcopal de los siglos IV – VI en el subsuelo de la mezquita-catedral, demostrando el origen visigodo y la ubicación exacta de la basílica de San Vicente Mártir.

Siglo VI: basílica visigótica de San Vicente.

784-786: Mezquita de Abderramán I.

790: Hisham I

833-852: Ampliación de Abbderramán II.

951-952: Ampliación de Abderramán III.

961-966: Ampliación de Alhakén II.

987: Ampliación de Almanzor.

1236: Reconquista de Córdoba por Fernando III de Castilla.

1238: Consagración del templo como catedral.

1523: Inicio de la construcción de la basílica renacentista de estilo plateresco.

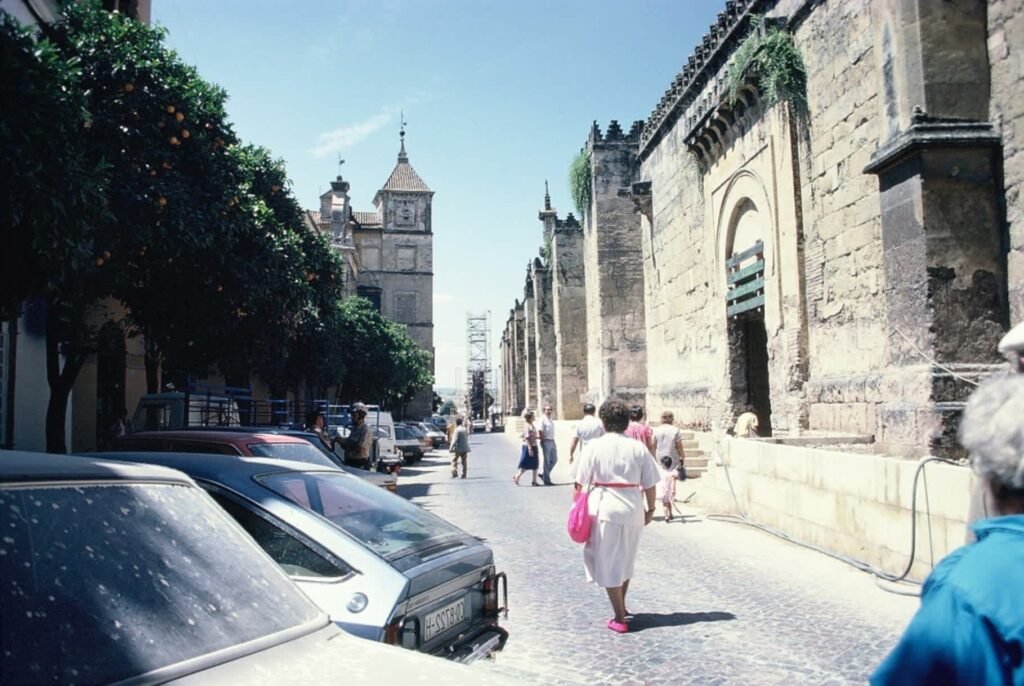

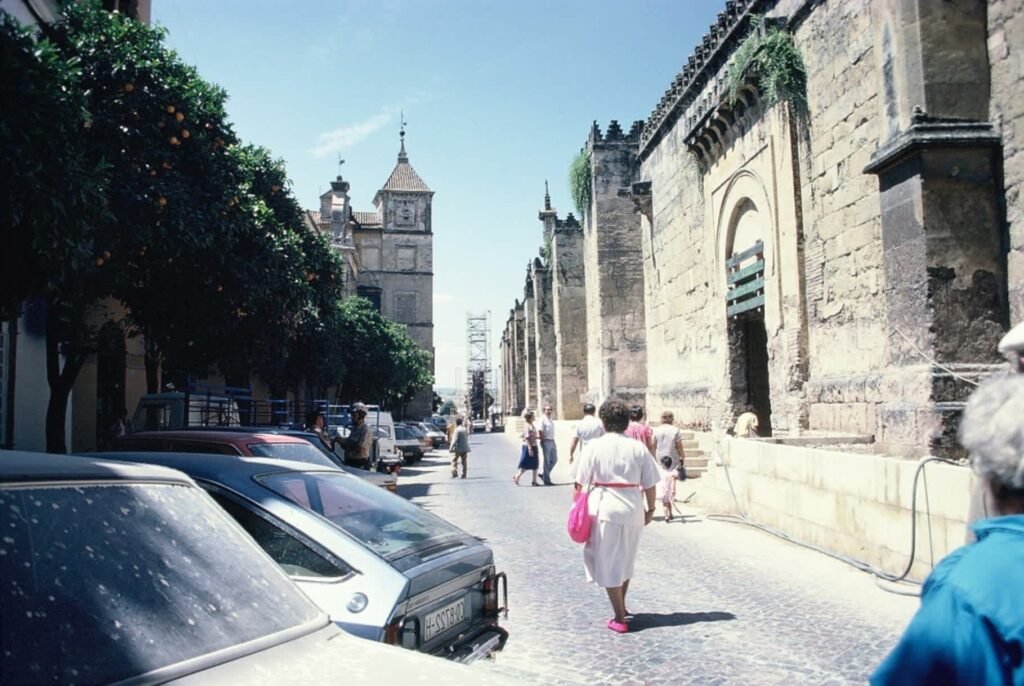

CÓRDOBA

La Mezquita se sitúa en el número 1 de la Calle Cardenal Herrero, en el centro histórico de la ciudad de Córdoba, España. El conjunto delimitado por la calle Torrijos, la calle Cardenal Herrero, calle del Mesón del Sol y la calle Corregidor Luis de la Cerda. Las líneas de autobús con paradas cercanas al monumento son la 4, 5, 6 y 7. JSG 1979

CONCEPTO: La mezquita de Córdoba es el mejor ejemplo de arquitectura musulmana, junto a la Alhambra de Granada, en España y de la combinación de arquitecturas de dos religiones, la musulmana y la cristiana. Pese a la reconquista, los cristianos supieron apreciar el valor artístico y arquitectónico del templo, insertando una catedral y respetando el resto del conjunto.

Una de los rasgos principales de las mezquitas es la colocación del mihrab, el lugar santo que señala la qibla, en dirección a la Meca. En el caso de la Mezquita de Córdoba, éste mira hacia el sur, hecho que podría deberse a la configuración del terreno a orillas del río Guadalquivir, o a la influencia de la Gran Mezquita de Damasco, en Siria; o a la ubicación del Cardo romano de Córdoba.

Espacios: La mezquita de Córdoba, tiene 23.400 m2, fue la segunda más grande del mundo, detrás de la de La Meca, hasta que en 1588 la Mezquita Azul de Estambul la superó. Se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera, el patio o sahn porticado, alberga el alminar, situado bajo la torre renacentista, y que es la única intervención que Abd al- Rahman III hizo en la mezquita. En esta parte también se encuentra la sala de oración o haram.

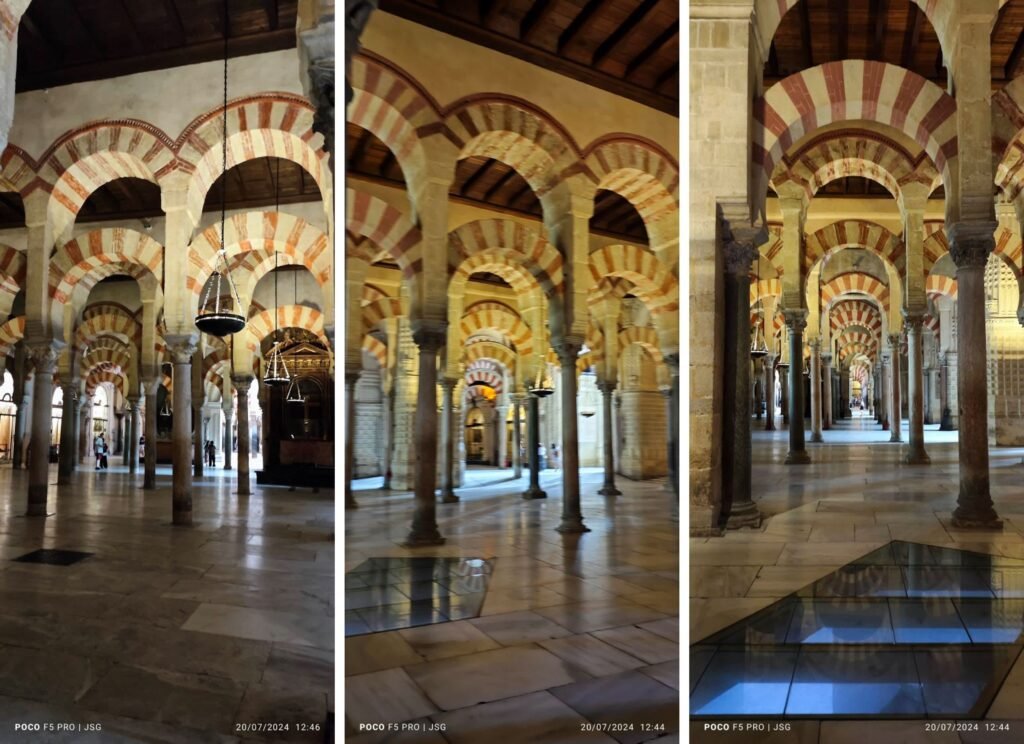

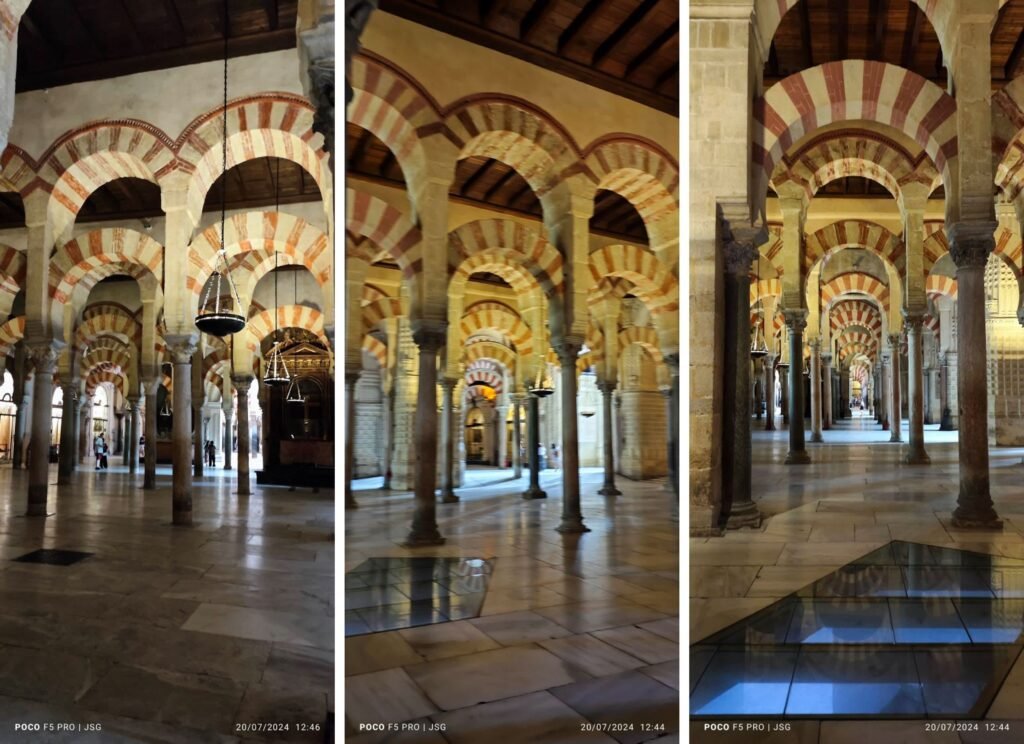

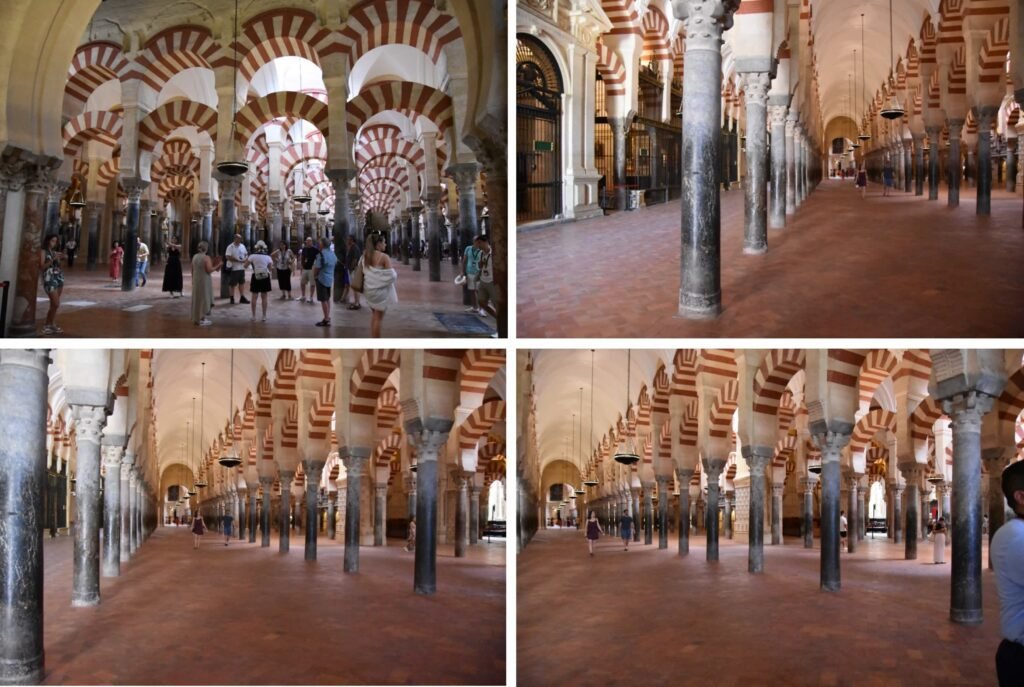

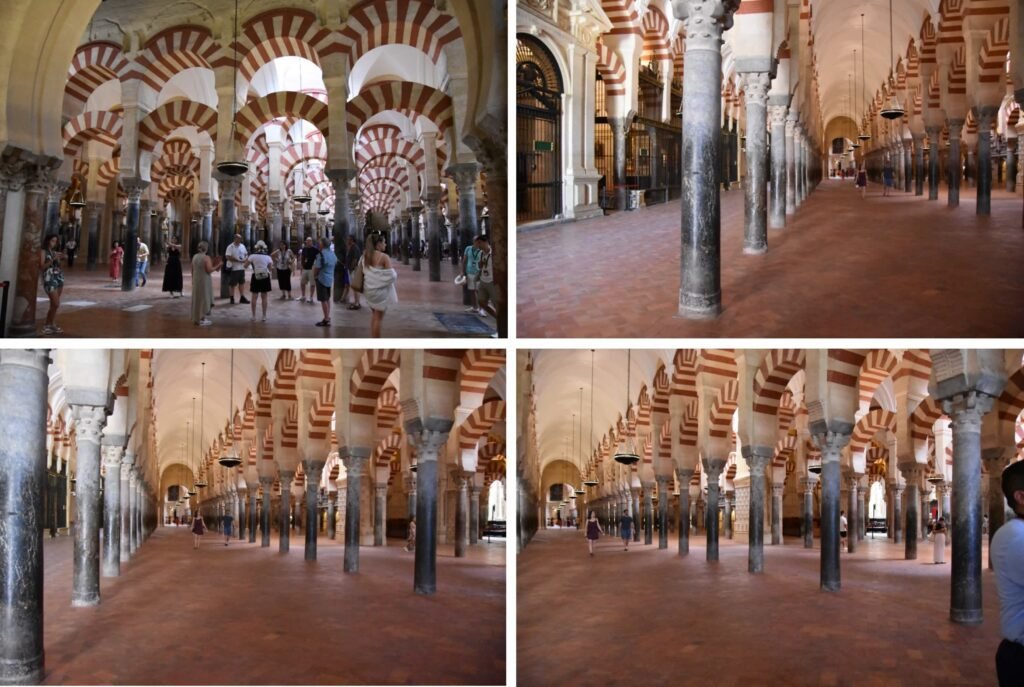

La segunda parte de la mezquita es el espacio interior de ésta. Se caracteriza por el conjunto de columnas y arcos bicolores que lo definen. La zona interior se divide en cinco partes, correspondientes cada una a las sucesivas ampliaciones.

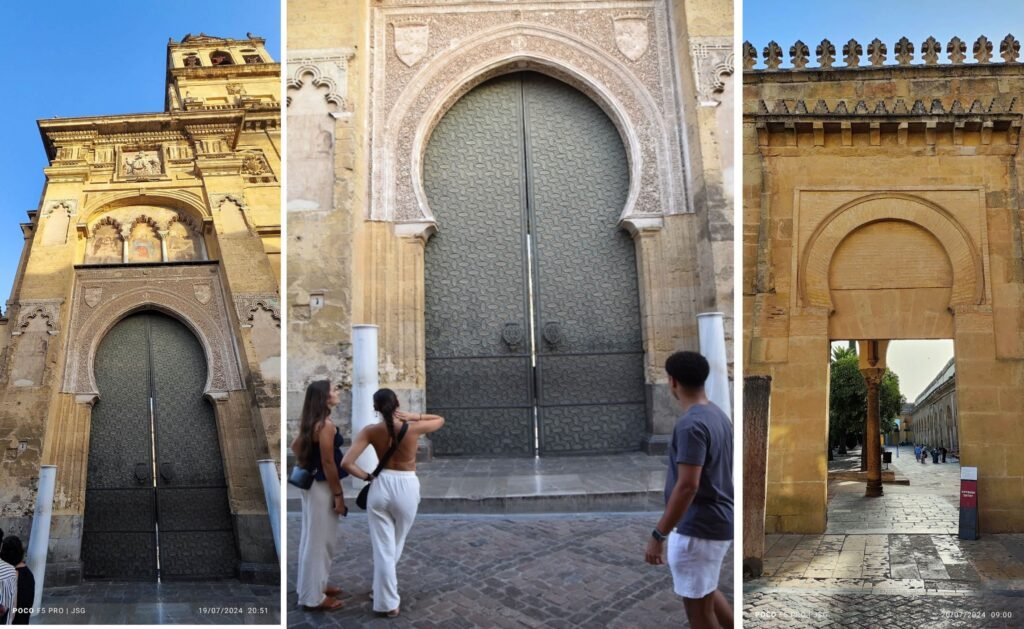

El Patio de los Naranjos

El patio ha ido cambiando con las diferentes reformas de la mezquita. Hoy día tiene 130 metros de largo y 50 de ancho. Su desarrollo hacia el norte, se produjo en la época de Abd al-Rahman III, al derribar el alminar de Hixem I, y la ampliación lateral de Almanzor. Esta zona funcionaba en tiempos islámicos para la enseñanza y la administración de justicia. En la primera época los arcos del oratorio estaban abiertos, era patio porticado. Más tarde vinieron la construcción de las galerías de Abderramán I y el alminar y la sala de abluciones de Hixem I.

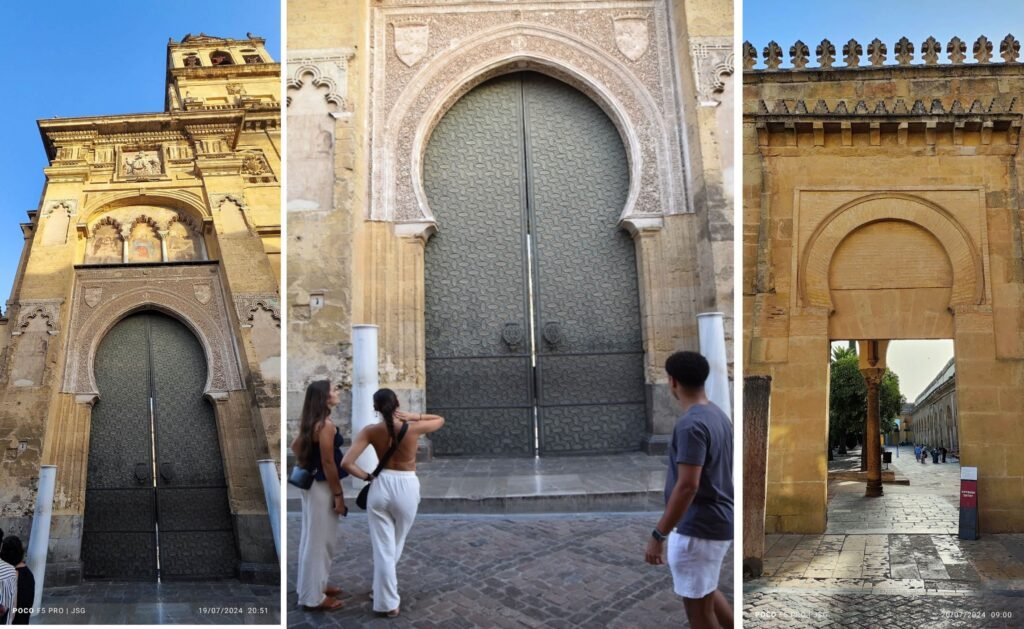

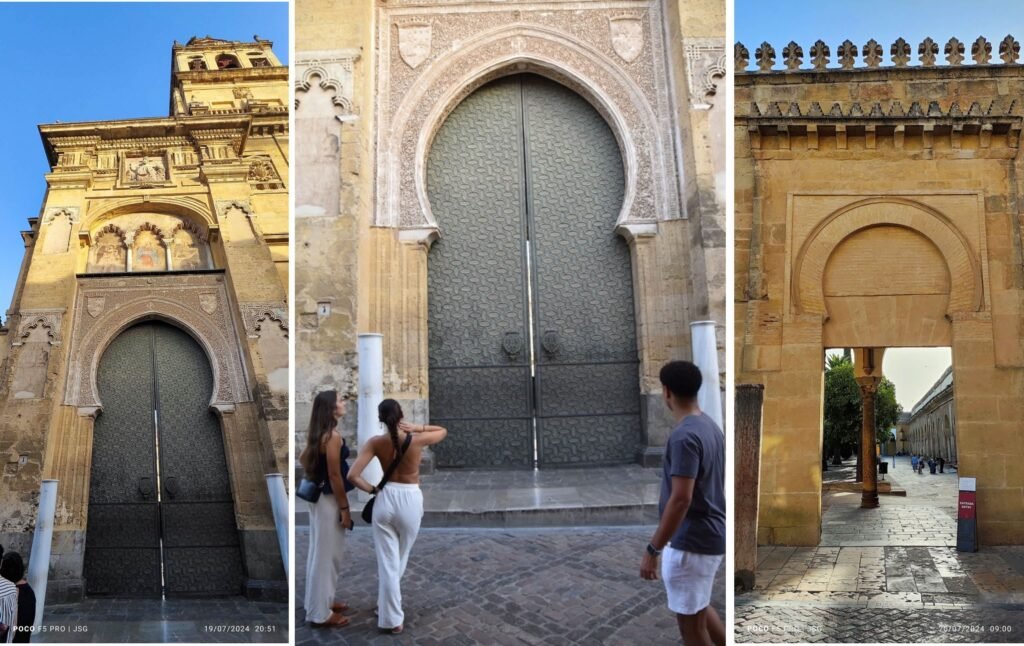

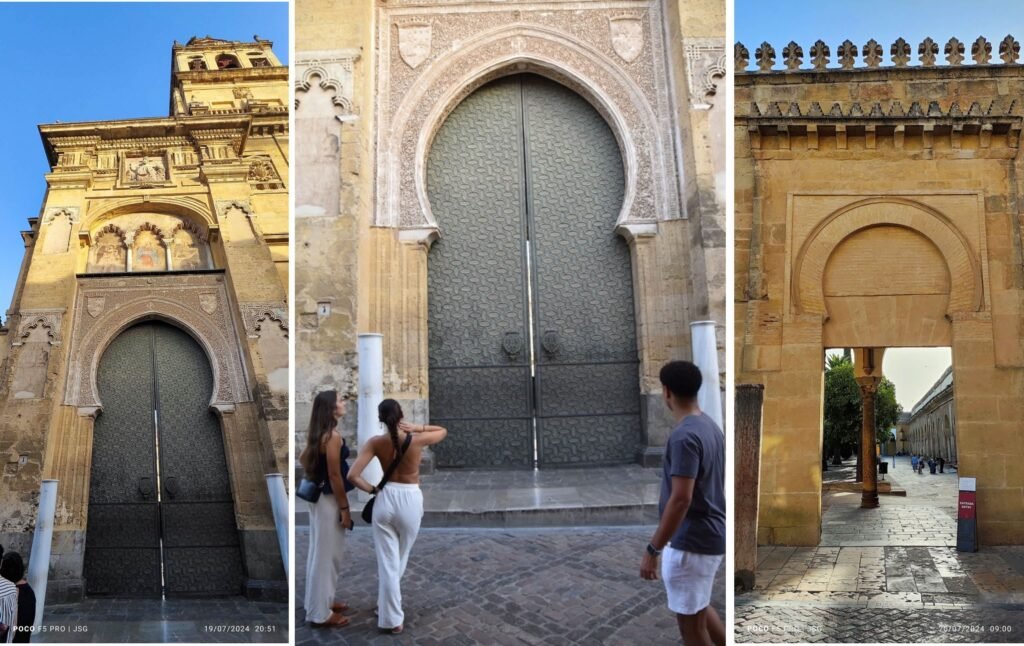

En las 3 siguientes diapositivas se aprecian una entrada y los cuatro lados del Patio de los Naranjos

Unas de las puertas de entrada al Patio de los Naranjos de la muralla oeste desde el exterior al interior de la Mezquita. JSG

Los claustros actuales se deben a una remodelación del siglo XVI por el obispo Martín Fernández de Angulo, dirigido por el arquitecto Hernán Ruiz I. Bajo el patio de los naranjos se sitúa un gran aljibe que asegura el agua necesaria para las purificaciones de los musulmanes antes de entrar a la mezquita. La existencia de naranjos en el patio data del siglo XV, y en el sigo XIII había palmeras. En el siglo XVIII se añadieron olivos y cipreses. El patio también cuenta con dos fuentes, la de Santa María (siglo XVII)

El aljibe se halla a unos diez metros de profundidad y alberga una capacidad de 1.237 metros cúbicos de agua. Se conserva el estuco de los muros e incluso alguna pintura mural rojiza. El espacio hidráulico está compuesto por nueve espacios abovedados de 5 x 5 metros cuadrados que recogía el agua de lluvia.

Bajo el patio de los naranjos se sitúa un gran aljibe que asegura el agua necesaria para las purificaciones de los musulmanes antes de entrar a la mezquita.

El patio también cuenta con dos fuentes, la de Santa María (siglo XVII).

JSG

Fuentes del patio

El Patio está dividido en tres partes, cada una de ellas con un surtidor en el centro. En el central se encuentran otras dos fuentes, la de Santa María y fuente del Cinamomo.

La de Santa María es de estilo barroco inaugurada en 1741. Formada por un pilón rectangular, construido en piedra negra, con cuatro artísticos pilares en sus ángulos realizados por Tomás Jerónimo Pedrajas y un caño en cada uno de ellos. Uno de estos caños es conocido como caño del olivo por el árbol casi milenario que tiene junto a él.

La fuente del Cinamomo, construida en 1752, Se cree que el nombre de la fuente procede de un árbol que pudiera haber tenido junto a ella.

EL ALMINAR

Alzado septentrional

El alminar, erigido en tiempos de Abderramán III, hoy día se conserva en el interior de la torre de campanas. Deteriorada tras una tormenta, fue arreglada por el Cabildo Catedralicio en 1593. Hernán Ruiz II llevó a cabo el proyecto, demoliendo parte del antiguo alminar y construyendo la torre de campanas. En el siglo XVII continuaron los trabajos bajo el mando de Juan Saquero de Matilla, quien construyó el cuerpo del reloj. Ante el peligro de derrumbe se cimentó mejor a finales de ese siglo. En 1664 Gaspar de la Peña hizo el campanil. Finalmente, la figura de San Rafael que hay sobre la torre es obra de los escultores Bernabé Gómez del Río y Pedro de la Paz.

LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

La mezquita de Abderramán I (785)

Entrada

La mezquita original de Abderramán I, tenía once naves longitudinales en dirección norte-sur. Se reutilizaron fustes y capiteles romanos y visigóticos para la formación de las columnas. Se ubicaron a diferentes alturas ya que se tomó de referencia la línea constructiva del techo en vez de la del terreno. La orientación de la mezquita es hacia el sur en vez de hacia la Meca, tal y como ocurre en la mezquita de Damasco. JSG

La mezquita de Abderramán I (785)

La causa, probablemente sea la configuración del terreno arenoso de las orillas del río Guadalquivir. Debido a esta orientación poco ortodoxa, el nicho de las oraciones se convierte en un punto destacado del interior de la mezquita. Otro rasgo característico es el uso de arcos de herradura, típicos del arte visigodo, y que el islam iría introduciendo en su arte poco a poco hasta hacerlo propio y característico de su arquitectura.

Los arcos que unen las naves se componen de dos partes: arcos de herradura en su parte inferior y arcos de medio punto en la parte superior. Otro rasgo característico de la mezquita y que crearía tendencia en el arte islámico es la combinación de piedra y ladrillo en los arcos, detalle que dota de un singular cromatismo a la arquitectura. La doble estructura de arcos superpuestos aporta altura al espacio interior además de permitir una mejor iluminación de éste. El origen de este tipo de recurso parece hallarse en el acueducto romano de Los Milagros, en Mérida.

Originariamente todo el interior del edificio era una gran sala hipóstila, utilizada como sala de oración, con excepción de los habitáculos del doble muro de la quibla. Aparte de su uso religioso que incluía los cinco rezos diarios en especial el del viernes, la sala también se utilizó como centro educativo y de la sharia durante el gobierno de Abderramán I y de sus sucesores.

La sala estaba cubierta con techos de madera sostenidos por una doble arcada que descansaban en columnas. Estos arcos dividían la mezquita fundacional en once naves de norte a sur, más tarde ampliada por Almanzor a diecinueve naves. Aproximadamente las 850 columnas estaban realizadas en jaspe, ónice, mármol, granito y pórfido. La nave que se dirigía al mihrab, era la central, hasta que Almanzor terminó con su simetría, es un poco más ancha que el resto. La doble arcada fue una innovación que permitió una techumbre más alta; consisten en un arco de herradura en la parte inferior y un arco de medio punto en la superior.

Las célebres dovelas rojas y blancas de los arcos estuvieron inspiradas en la Cúpula de la Roca y recuerdan a la catedral de Aquisgrán, construidas casi al mismo tiempo. El arco de herradura ya era conocido en la península ibérica desde la época visigoda, sin embargo, el arco de herradura islámico evolucionó con una versión propia, más característica y sofisticada.

La techumbre original estaba realizada con tablas de madera y vigas talladas y pintadas con decoración, algunas de las cuales se muestran en el patio de los Naranjos, que fueron descubiertos en el siglo xix. Las naves orientales, que pertenecen a la ampliación de Almanzor, actualmente están cubiertas con bóvedas encamonadas de medio punto realizadas en el siglo xvii, a excepción de la sección sur, que se cubre con bóvedas góticas realizadas por Hernán Ruiz I en el siglo xvi. En el exterior se encuentran techos a dos aguas cubiertos de tejas.

La mezquita de Abderramán I (785)

La mezquita de Abderramán I (785)

Primera Ampliación (821-852)

La sala de oración se amplió en ocho tramos bajo Abd al-Rhamán II (822). Éstos añadieron 24 metros a la longitud de la mezquita. Esta ampliación tiene una clara influencia abbasí en la decoración, debida a los lazos políticos con el califato oriental. Los elementos arquitectónicos tienen las mismas características que los de la primera fase: combinación de piedra y ladrillo y alternancia de dovelas y arcos. El origen de la Puerta de San Esteban es desconocido, aunque estéticamente podría situarse entre el arte visigodo y el del califato de Córdoba.

Su forma final fue bajo el mando de Mohamed I. Al-Mundir levantó la sala del tesoro, y se desconoce su emplazamiento definitivo. Abd-Allah construyó un pasadizo secreto, o sabat, que une el mihrab con el Alcázar de Córdoba. Los cimientos del mihrab de esta fase se encontraron en el subsuelo de Villaviciosa. Este hallazgo sacó a la luz el carácter monumental del mihrab, que estaba configurado bajo un gran arco sostenido por cuatro columnas y que sobresalía por el exterior del muro de la qibla. En esta época también se cerraron con saqqifas los laterales del patio.

SEGUNDA AMPLIACION S – X

En el año 929 Córdoba llegó a ser la capital de mayor importancia en el mundo islámico de occidente al subir al poder el califa Abderramán III. En esta época se construyó un nuevo alminar y se amplió el patio de la mezquita. Con estas obras se creó el primer alminar de occidente, que serviría de modelo para alminares almohades y campanarios mudéjares. Actualmente el alminar se encuentra dentro de la torre del campanario cristiano.

Bajo el mando de Alhakem II se añadieron dos tramos más a la mezquita, acercándola hacia el cauce del río Guadalquivir. Esta ampliación marcó la profundidad definitiva de la mezquita, dejándola tal y como la vemos hoy día. Esta vez se utilizaron materiales especialmente encargados para la obra, en vez de reutilizar materiales de otras construcciones. Los fustes de mármol rosa y azulado se van alternando. Los capiteles son de pencas, denominación que se le da a la esquematización de los capiteles de órdenes clásicos y que derivarían en los capiteles de avispero de Medinat Al-Zahra, presentes en Medina Azahara.

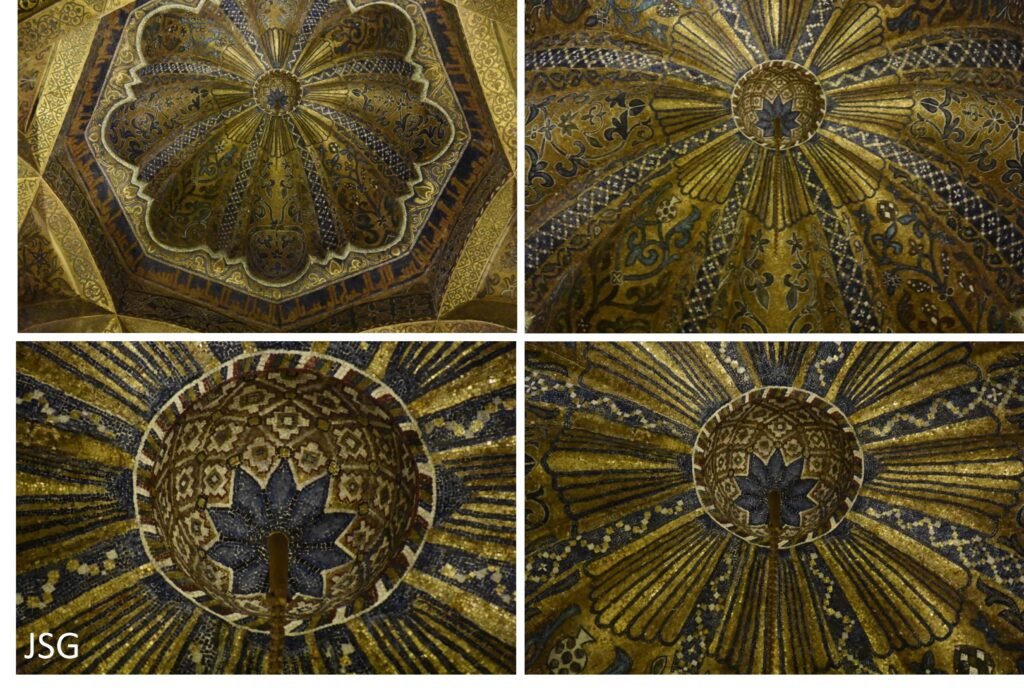

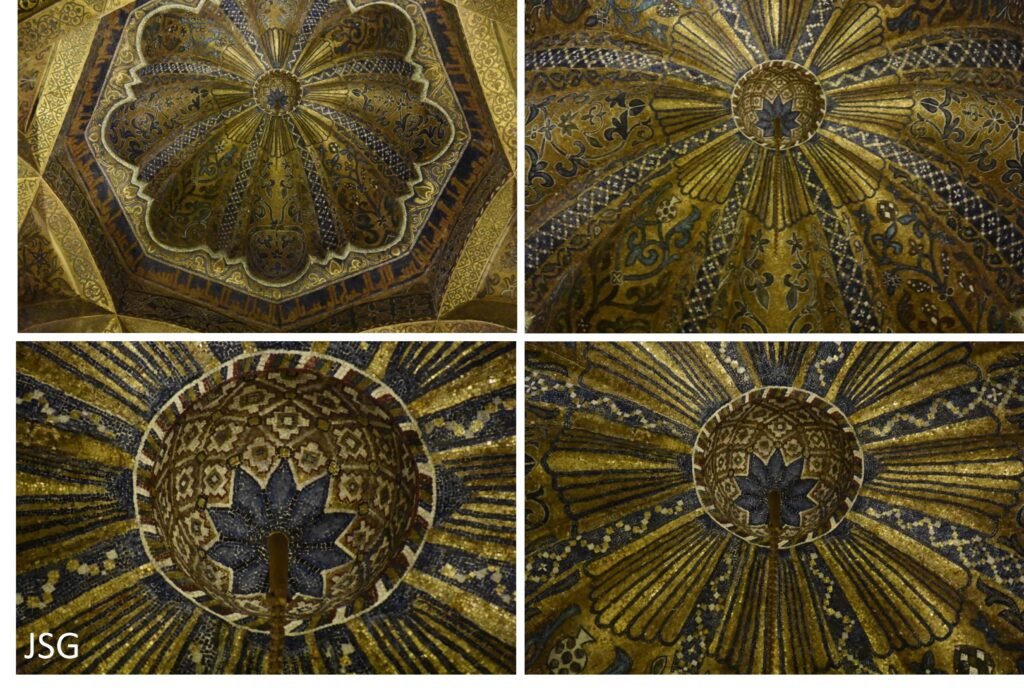

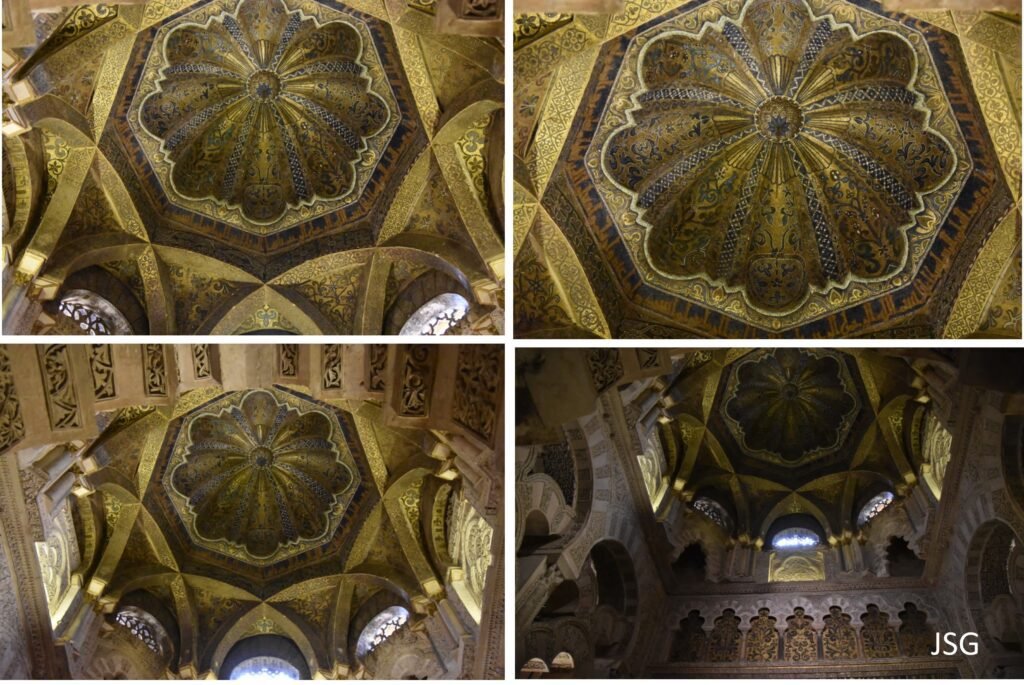

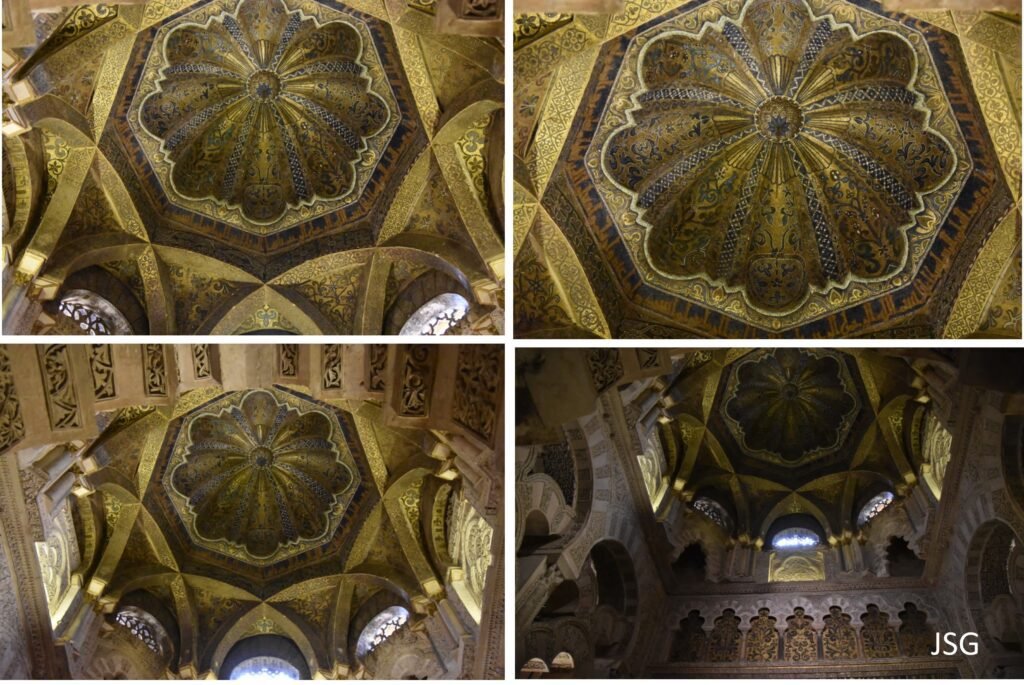

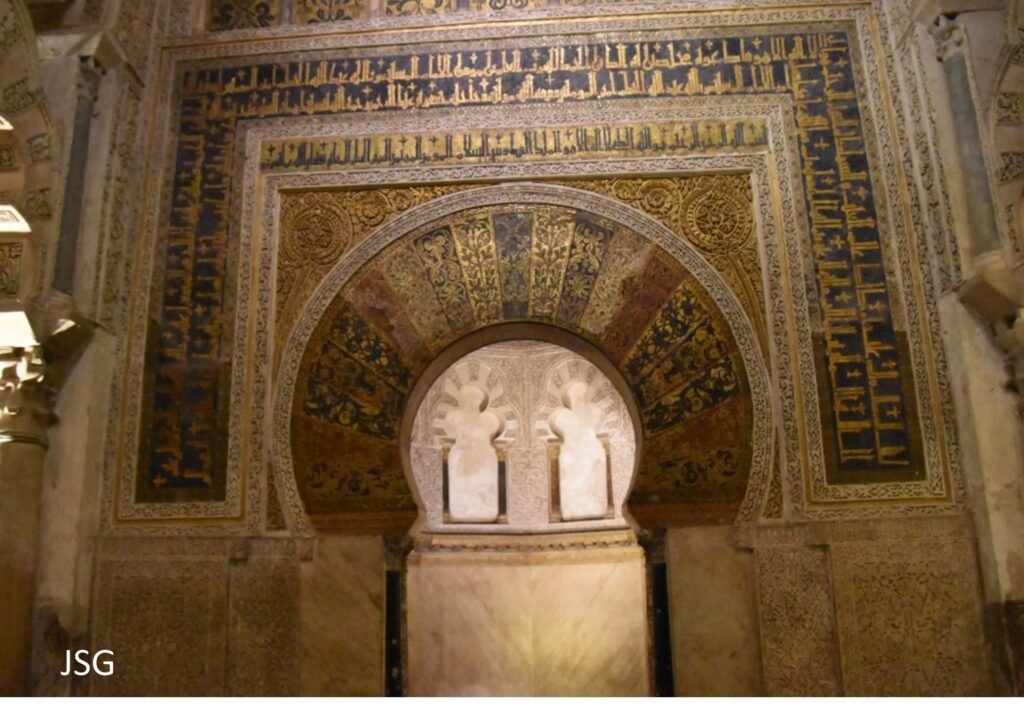

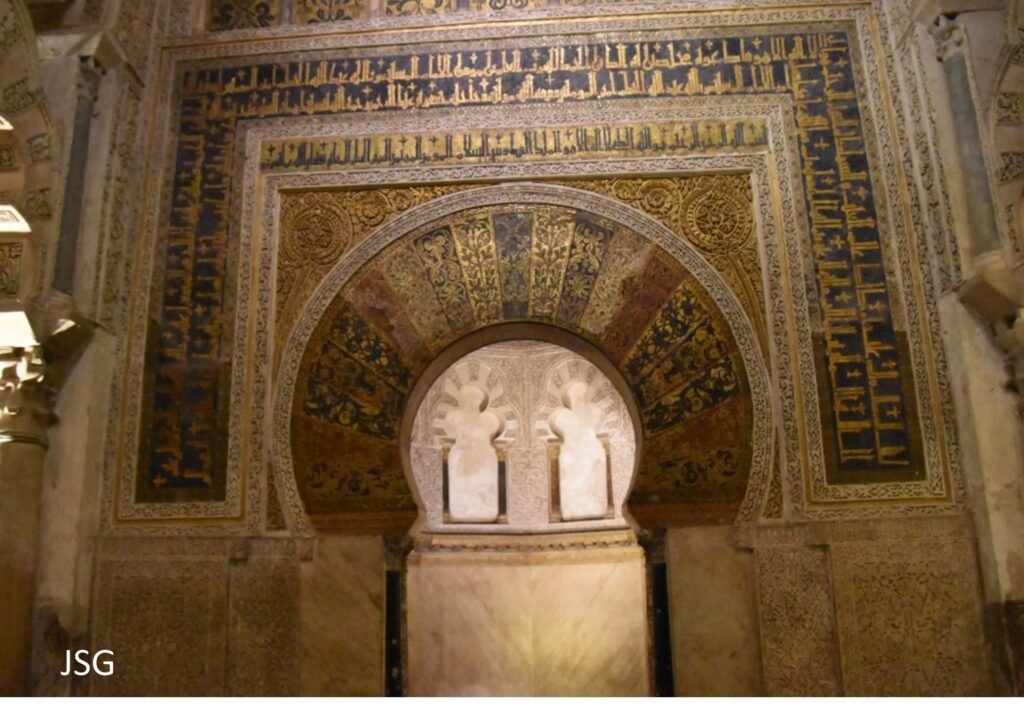

En el muro final de la construcción, o qibla, se ubica el nicho, o mihrab, hacia donde los fieles dirigen sus oraciones. Debido a las presiones que soporta este muro, se construyó desde un inicio de manera doble para asegurar su robustez. Frente al mihrab se encuentra el conjunto monumental de la maqsura. Para solventar la falta de iluminación en esta zona, se colocaron una serie de bóvedas con lucernarios que permiten la entrada de luz para la iluminación del punto más importante de la mezquita. Uno de estos lucernarios se ubica sobre la Capilla de Villaviciosa. Los otros tres se encuentran delante del muro de la qibla y a los lados del mihrab.

En el muro final de la construcción, o qibla, se ubica el nicho, o mihrab, hacia donde los fieles dirigen sus oraciones. JSG

Para solventar la falta de iluminación en esta zona, se colocaron una serie de bóvedas con lucernarios. JSG.

Las bóvedas están formadas por gruesos nervios que dejan espacio entre ellos. Esta solución pasaría a llamarse, bóveda de nervios califal, y sería muy utilizada en adelante en el arte mudéjar. La decoración de la maqsura se compone de zócalos labrados en mármol en los que hay ornamentación de origen sirio. También hay teselas biseladas. Todo ello dota al conjunto de un estilo similar al bizantino, donde la variedad cromática es característica. El mihrab tiene planta octogonal y está cerrado por una cúpula en forma de concha.

El mihrab

El minbar, que es la plataforma elevada desde la que un imán (líder de la oración) se dirige a la congregación, está localizado a la derecha del mihrab.

El mihrab (en árabe محراب, miḥrāb; en persa, مهرابه, mihrāba) es un nicho semicircular u hornacina en la pared de una mezquita indicando la alquibla, es decir, la dirección de la Kaaba en La Meca hacia donde debe dirigirse la oración musulmana.

La pared del mihrab se conoce en consecuencia como «pared de la alquibla». En este sentido tiene una importancia similar a la del sancta sanctorum en las mezquitas. Es un espacio interno, pequeño, precedido por un arco, normalmente en herradura, como en la Mezquita de Córdoba.

El mihrab de la mezquita de Córdoba

Los primeros mihrabs eran una simple línea pintada en el muro o un panel pétreo en la quibla. Tenían funciones similares a la macsura, indicando no solo el lugar desde donde el imán daba el sermón, sino también donde se realizaban funciones oficiales como juicios. En la mezquita del Profeta en Medina, un gran bloque de piedra indicaba originalmente el muro norte que marcaba la orientación hacia Jerusalén, aunque fue trasladado al muro sur el segundo año de la Hégira (624 d. C.), cuando la orientación de la quibla se cambió hacia La Meca. Este mihrab también marca el punto donde Mahoma situaba su lanza antes de dar la oración.

Durante el reinado el califa omeya Walid I( 705-715), se renovó la mezquita del Profeta y el valí de Medina, el futuro Úmar II, ordenó que se construyera un nicho para indicar el muro de quibla, y por ende la dirección a La Meca, por lo que se convirtió en el primer mihrab cóncavo. El origen de esta característica arquitectónica se dice que proviene del ábside de las iglesias cristianas, mientras que otros lo relacionan con los nichos de la arquitectura budista. Estos nichos eran una característica habitual en la arquitectura de la Antigüedad tardía antes de la llegada del islam, a menudo para albergar esculturas o incluso como salón del trono en algunos palacios.

El siguiente mihrab cóncavo es el de la mezquita de los Omeyas en Damasco, construido por el califa Walid I. Más tarde en la mezquita de Amr, en Fustat (El Cairo) en el año 710-711, convirtiéndose en una característica habitual de la mayoría de las mezquitas. El mihrab cóncavo más antiguo que se conserva está el Museo Nacional de Irak y está hecho en mármol, parece datar del siglo viii, probablemente realizado en el norte de Siria antes que el Califato abasí lo trasladara a la Gran mezquita de al-Mansur en Bagdad. Después se trasladó de nuevo, a la mezquita al-Khassaki construida en el siglo xvii, donde se encontró y se trasladó al museo. Este mihrab alberga una mezcla de arte clásico y tardo antiguo, con el nicho flanqueado por dos columnas estriadas y coronadas por una especie de concha.

Finalmente, el nicho comenzó a identificarse con el muro de quibla. Actualmente los mihrabs varían en tamaño y suelen estar ricamente decorados, y se diseñan para dar la impresión de ser una puerta con arcos o un pasaje a La Meca. En algunas ocasiones, el mihrab no sigue la orientación de la quibla, como la mezquita de al-Qiblatayn o mezquita de las Dos Quiblas, donde Mahoma recibió el encargo de cambiar la dirección de la oración de Jerusalén a La Meca, por lo que albergaba dos nichos.

En 1987 se restauró la mezquita y el antiguo nicho que estaba orientado a Jerusalén fue destruido, dejando solo el segundo hacia La Meca. En las mezquitas de Al-Ándalus, el mihrab se orienta normalmente hacia el sur. Como en la mezquita de Córdoba, para adaptarse a las estructuras originales de los límites urbanísticos de la ciudad antigua.

El mihrab cordobés con gran originalidad, que anteriormente se reducían a pequeñas hornacinas abiertas en el muro de la qibla. En este caso de Córdoba, encontramos una habitación de planta poligonal (siete lados) que verticalmente podemos dividir en tres zonas: un zócalo marmóreo, un friso intermedio en el que encontramos seis arquillos ciegos polilobulados sobre los que se dispone una banda con versículos del Corán y, por último, una cubierta en la que se había colocado una bóveda octogonal hecha en yeso y que adopta la forma de una concha (bóveda avenerada).

Lo más destacado de este conjunto es la decoración de la portada que lo comunica con el resto de la mezquita. En sus laterales se han dispuesto zócalos de mármol decorados con ataurique, mientras que en el centro encontramos un gran arco de herradura sostenido en jambas del mismo material, y hacia el intradós, se han integrado las cuatro columnas de mármol, presentes desde el anterior mihrab, levantado por Abd al-Rahman II , a mediados del s IX.

El arco al que nos referimos muestra todas sus dovelas decoradas y se remata con un amplio alfiz. Las albanegas van adornadas con roleos vegetales y por encima de ellas, corre un friso con inscripciones cúficas que alaban a Alah.

Más al exterior, otro friso que también corre por los laterales del arco, como si se tratase de un segundo alfiz, mantiene los mismos repertorios, esta vez en un brillante color azul. Finalmente, en su parte superior, el conjunto se remata con siete arcos polilobulados ciegos en cuyos interiores podemos apreciar estilizados árboles de la vida policromados. JSG

Un friso intermedio en el que encontramos seis arquillos ciegos polilobulados sobre los que se dispone una banda con versículos del Corán . JSG

Un friso intermedio en el que encontramos seis arquillos ciegos polilobulados, en cuyos interiores podemos apreciar estilizados árboles de la vida policromados, sobre los que se dispone una banda con versículos del Corán. JSG VIDEO 2.39 min., y 2.01 min.

Debe recordarse que este espacio, vedado a los fieles, es el más íntimo y sagrado del templo, ya que simboliza la presencia de Alah en la mezquita, es el lugar junto al que se coloca el imán cuando debe dirigir la oración. JSG

En toda esta fachada se combinan distintas técnicas artesanales: talla del mármol, yesería, cerámica, pintura y decoración musivaria bizantino, enviado hasta Córdoba por petición del califa al basileus de Bizancio, Nicéforo Focas. El desconocido artista bizantino dejó aquí sobradas muestras de su pericia trabajando con teselas de dimensiones muy reducidas, elaboradas en distintos materiales, para lograr que los efectos de policromía aportasen al conjunto más belleza todavía.

Tercera Ampliación (987)

A finales del siglo X Almanzor llevó a cabo la última gran ampliación de la mezquita de Córdoba. La pobreza de los materiales usados, denota la próxima caída del califato. Debido a la cercana ubicación de la mezquita al río, Almanzor decidió ampliarla hacia el este, añadiendo ocho naves en esa dirección. Para estas obras, Almanzor tuvo que expropiar las casas que ocupaban esta zona. Además, provocó que el mihrab quedase descentrado. La qibla ya no se construyó doble. Finalmente, la variedad cromática de los arcos, ya no es debida en esta zona a la combinación de piedra y ladrillo. Los arcos están hechos enteramente de piedra caliza, pintada de rojo donde corresponde para seguir con el aspecto de las fases previas del templo.

Tercera Ampliación por Almanzor (987)

LA CATEDRAL

La catedral tiene planta de cruz latina, bóvedas góticas y protobarrocos y cúpula renacentista. El retablo mayor, terminado en el siglo XVII, es de mármol. Los púlpitos, a ambos lados del arco toral, son del siglo XVIII y realizados en mármol y caoba, obra del escultor Miguel Verdiguer. Tras la Capilla del Cardenal Salazar se encuentra la colección catedralicia, formada por piezas de marfil y plata elaboradas entre los siglos XV y XX. Entre ellos destaca la pieza de la custodia del Corpus Christi, obra de Enrique de Arfe, realizada en el siglo XVI.

.

Núcleo cruciforme

La capilla Mayor, el coro y el trascoro, forman el núcleo de la Mezquita-Catedral. Saliendo del coro pueden verse las capillas que rodean a la nave; girando a la derecha se encuentra en primer lugar la lauda sepulcral de los Cinco Obispos, ejecutada en 1554 y realizada en mármol según el deseo del obispo Leopoldo de Austria. Le sigue la capilla del Dulce Nombre de Jesús, separada del resto del templo por una magnífica reja. A esta le siguen la capilla de San Pelagio, la capilla de Santo Tomás y la capilla de Jesús, María y José, llamada popularmente la «capilla del Niño Perdido». Pasado el crucero, se llega al transepto, cubierto por tracería gótica decorada en su parte izquierda con bustos de profetas, y en su parte derecha con figuras femeninas, que posiblemente representen a las virtudes.

El trasaltar tiene cinco arcos, cuatro destinados a capillas, constituyendo el quinto la portada de ingreso a la sacristía. Por encima de los arcos hay una cornisa con grutescos y tondos con bustos, y en los cinco tímpanos se ven relieves que representan el “Prendimiento”, el “Camino del Calvario”, la “Crucifixión”, el “Descendimiento” y la “Resurrección”, todos ellos obras anónimas de un taller local de comienzos del siglo xvi, influenciado fuertemente por los flamencos. Junto a la puerta de la sacristía se sitúa la capilla de San Bernabé, seguida por la capilla del Ángel de la Guarda, a la que sigue la capilla de la presentación.

Retablo mayor

El retablo de la Capilla Mayor comenzó su construcción en 1618 , diseñado en estilo manierista por Alonso Matías. En 1627 los trabajos fueron continuados por Juan de Aranda Salazar, y finalizado en 1653. La escultura fue de los artistas Sebastián Vidal y Pedro Freile de Guevara. Las pinturas fueron realizadas por Cristóbal Vela y reemplazadas en 1715 por las de Antonio Palomino.

El retablo está dividido en tres cuerpos flanqueados por columnas compuestas. El cuerpo central alberga el tabernáculo, ejecutado por Pedro Freile de Guevara, y en la parte superior se encuentra un lienzo de la Asunción. Los cuerpos laterales albergan lienzos de los cuatro mártires: San Acisclo y Santa Victoria en la mitad inferior y San Pelayo y Santa Flora en la mitad superior. Los lienzos superiores están flanqueados por las esculturas de San Pedro y San Pablo y la parte central está rematada por un relieve de Dios Padre.

Coro de la Mezquita-catedral de Córdoba

La sillería del coro, frente al retablo mayor, realizado por Pedro Duque Cornejo entre 1748 y 1757, tallado en madera de caoba, con una fila de 30 sillas en la zona superior y otra de 23 en la zona inferior, todas decoradas con relieves. Los relieves de la sillería alta muestran la vida de Jesucristo en su lado derecho y la vida de la Virgen María en su lado izquierdo, mientras que los medallones pequeños todos son escenas del Antiguo Testamento; la sillería baja con escenas de los mártires cordobeses.

En el centro del conjunto en la zona occidental se encuentra un gran trono episcopal, encargado en 1752, parecido al diseño de un altar. La parte inferior del trono alberga tres sillas, aunque el elemento más impresionante es la representación de la Ascensión de Jesús que lo remata. La figura que corona todo el conjunto es la escultura del arcángel Rafael. JSG

La figura que corona todo el conjunto es la escultura del arcángel Rafael. JSG

VIDEO 2.17 min.

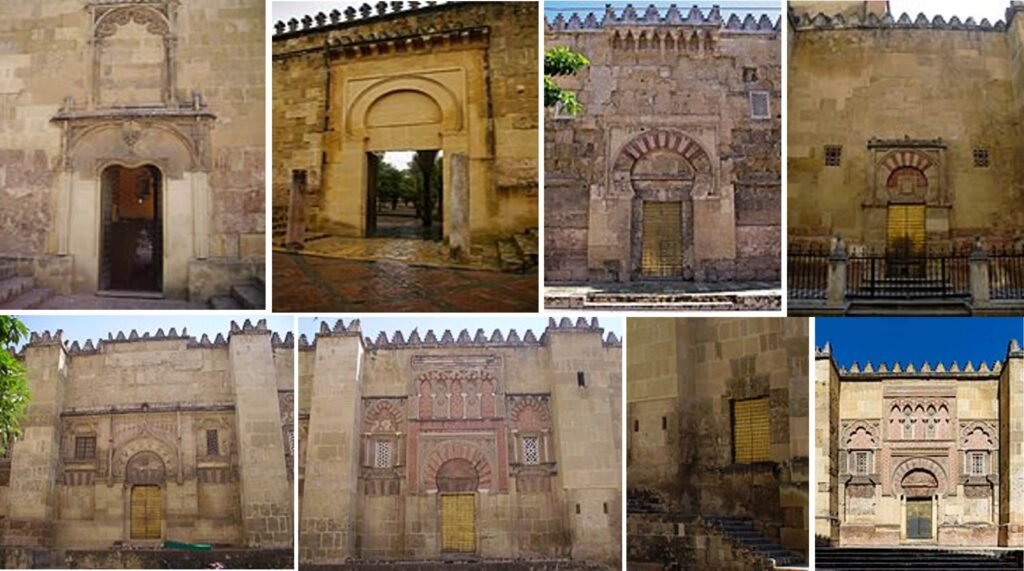

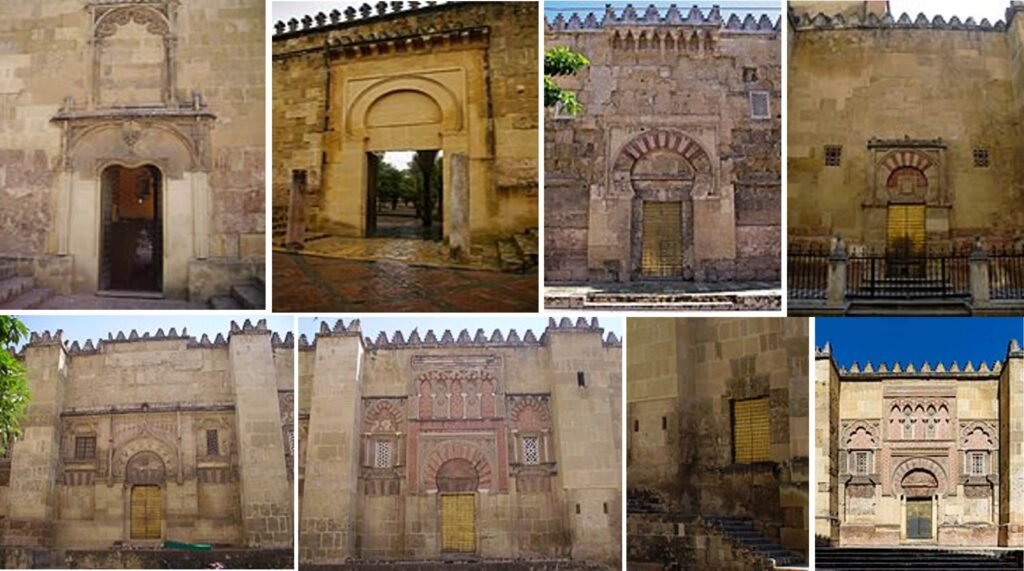

El exterior e interior de la muralla de Córdoba

Lista de puertas de la muralla

Fachada oeste

Discurre a través de la calle Torrijos. De norte a sur:

Postigo de la Leche: Es una de las puertas de acceso al patio de los Naranjos. Su aspecto actual data de la primera década del siglo xvi, diseñada por el arquitecto Hernán Ruiz I.

Puerta de los Deanes: Es una de las puertas de acceso al patio de los Naranjos. Fue construida en el siglo viii por Abderramán I.De la puerta original solo se conserva parte del frontal interior.

Puerta de San Esteban, Puerta de San Miguel, Puerta del Espíritu Santo, Postigo del Palacio, Puerta de San Ildefonso, Puerta del Sabat.

Puerta de San Esteban: Del siglo viii por Abderramán I y reformada posteriormente por Muhammad I en el año 855. Es la puerta más antigua y sirvió de modelo para el resto de las puertas laterales. También conocida como puerta de San Sebastián, de los Visires o puerta de Bab al-Wazara.

Puerta de San Miguel: Construida en la ampliación por Abderramán II.86 En el siglo xvi se le añadió el escudo del obispo Juan Daza. También conocida como puerta de los Obispos.

Puerta del Espíritu Santo: Fue construida en la ampliación realizada por Alhakén II.

Postigo del Palacio: construida en la ampliación por Alhakén II. Conocida como puerta de San Pedro o puerta de la Paloma.

Puerta de San Ildefonso: Fue construida en la ampliación de Alhakén II.

Puerta del Sabat: Construida en la ampliación de Alhakén II. Esta puerta comunicaba la mezquita con el antiguo alcázar andalusí a través de un puente que fue derribado en el siglo xv.

Puerta de San Esteban, la más antigua, sirve de entrada al Patio de los Naranjos en la muralla oeste, desde el exterior al interior de la Mezquita. JSG

Puerta del Sabat: Construida en la ampliación de Alhakén II. Esta puerta comunicaba la mezquita con el antiguo alcázar andalusí a través de un puente que fue derribado en el siglo xv.

Fachada este

Corre por la calle del Magistrado González Francés. De norte a sur:

Puerta de la Grada Redonda: Puertas de acceso al patio de los Naranjos, de estilo churrigueresco, del año 1738.

Puerta de Santa Catalina: Puertas de acceso al patio de los Naranjos. Su nombre por su cercanía al antiguo convento de Santa Catalina.89 De estilo renacentista, del siglo xvi, por el arquitecto Hernán Ruiz II.

Puerta de Santa Catalina: Se compone de dos cuerpos. El inferior con arco de medio punto con la clave resaltada por un escudo flanqueado por dos columnas que apoyan sobre basamento. El alfiz creado por las columnas y el fuerte entablamento alberga dos escudos, de los cuales el de la izquierda es un relieve del alminar de la mezquita. JSG

El cuerpo superior se organiza mediante cuatro columnas que crean vanos adintelados cegados, en los cuales se dispondrían pinturas murales, hoy perdidas. Se corona el conjunto con un tímpano redondeado con decoración en relieve en su frontón. JSG

Puerta de la Grada Redonda, Puerta de Santa Catalina, Puerta de San Juan, Puerta del Baptisterio, Puerta de San Nicolás, Puerta de la Concepción Antigua, Puerta de San José, Puerta del Sagrario, Puerta de Jerusalén..

Puerta de San Juan: Su nombre por la capilla de San Juan Bautista, que se encuentra al otro lado de dicha puerta. Restaurada en 1913 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Puerta del Baptisterio: Su nombre de la capilla del Baptisterio, que se encuentra al otro lado de dicha puerta. Restaurada en 1913 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Puerta de San Nicolás: Su nombre de la capilla de San Nicolás de Bari, que se encuentra al otro lado de dicha puerta. Restaurada en 1913 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Puerta de la Concepción Antigua: Su nombre de la desaparecida capilla de Nuestra Señora de la Concepción, que se encontraba al otro lado de dicha puerta. Restaurada en 1913 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Puerta de San José: Su nombre de la capilla de San José, que se encuentra al otro lado de dicha puerta. Restaurada en 1913 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.

Puerta del Sagrario: Su nombre por su cercanía a la capilla del Sagrario. Puerta de Jerusalén

Fachada norte

Discurre por la calle Cardenal Herrero. De oeste a este:

Arca del Agua: Es un aljibe del siglo xviii que se encuentra adosado en un casetón en el muro norte, a un lado de la torre. El casetón sirve para proteger y ventilar el arca principal del cabildo que distribuye a las demás fuentes y casas en el entorno. El arca es de ladrillo situado sobre el andén de la Mezquita levantándose de planta cuadrada con pilastras en las esquinas y dos cuerpos con cornisa, y rematados en cúpula.

Puerta del Perdón: De estilo mudéjar, situada anexa a la torre. Construida en 1377 por Enrique II de Castilla, tal y como muestra la inscripción que rodea el arco principal túmido. En las enjutas de su arco exterior se encuentra el escudo de armas del rey Juan I, que incluyen tanto a Castilla como a Portugal por sus aspiraciones fallidas de conquistar este reino durante la Crisis de 1383-85 en Portugal. La puerta del Perdón, reformada por el arquitecto Sebastián Vidal en 1650 tras la construcción del nuevo campanario, añadiendo también pinturas de Antonio del Castillo en 1660 en el interior de los tres arcos ciegos polilobulados con las imágenes de la Asunción y los arcángeles Miguel y Rafael a sus lados. Consta de dos arcos túmidos, uno dando a la calle y el otro al patio de los Naranjos, entre los cuales se halla un espacio cuadrangular con una cúpula barroca, realizada durante el obispado de Pedro de Salazar y Góngora (1738-42), tal y como muestran sus escudos.

Puerta del Caño Gordo: De estilo neoclásico, del siglo xvi y reformada en el siglo xviii. Su nombre por su cercanía a la fuente del Caño Gordo.

Fuente del Caño Gordo: Es una fuente que se encuentra adosada al muro norte. Caudal ya conocido en el siglo x. Su forma actual es barroca del siglo xviii y tiene una pila enterrada de una sola pieza de mármol azul y caño de latón de gran diámetro sobre frontis sencillo y cuadrado.

Virgen de los Faroles: Altar situado en el exterior del muro norte. Presenta a una virgen Asunción protegida por una reja exterior rodeada de 11 faroles. La actual virgen, obra del pintor Julio Romero de Torres, copia de la original la cual fue trasladada al museo que el pintor tiene en la ciudad.

Arca del Agua, Puerta del Perdón, Puerta del Caño Gordo, Virgen de los Faroles. Torre.

Fachada sur

Discurre por calle del Corregidor Luis de la Cerda. Este muro se corresponde con la quibla de la antigua Mezquita. La parte occidental, construida por Alhakén II, está construida con muro doble. La parte oriental, construida durante la ampliación de Almanzor, es un muro sencillo. De oeste a este:

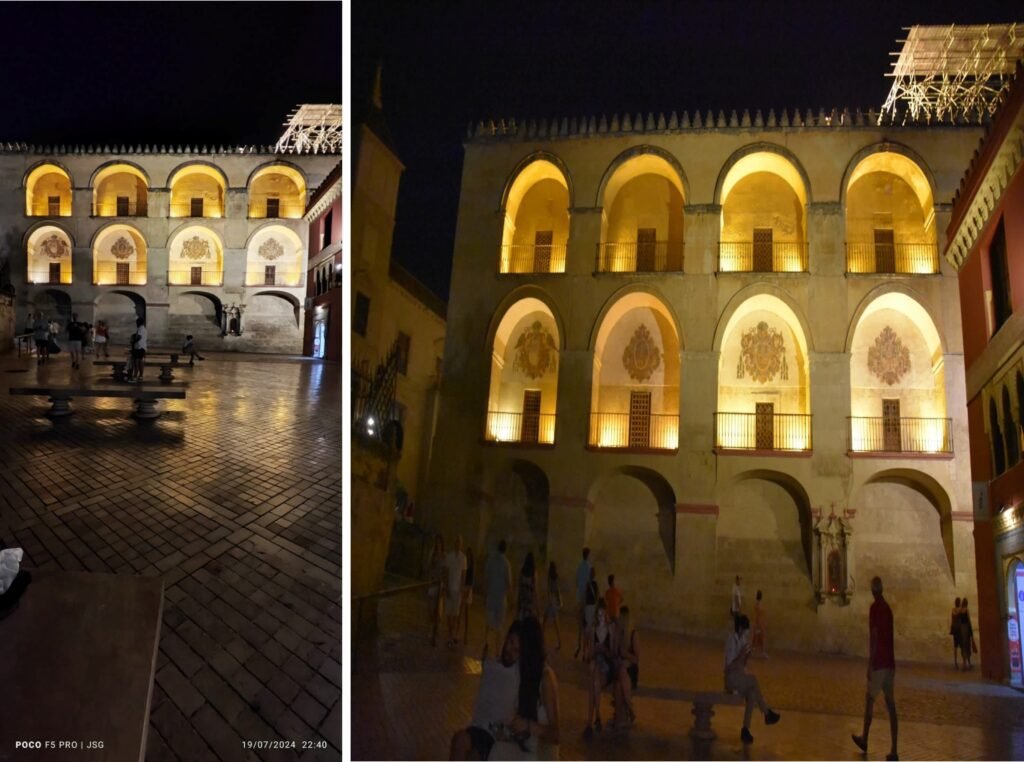

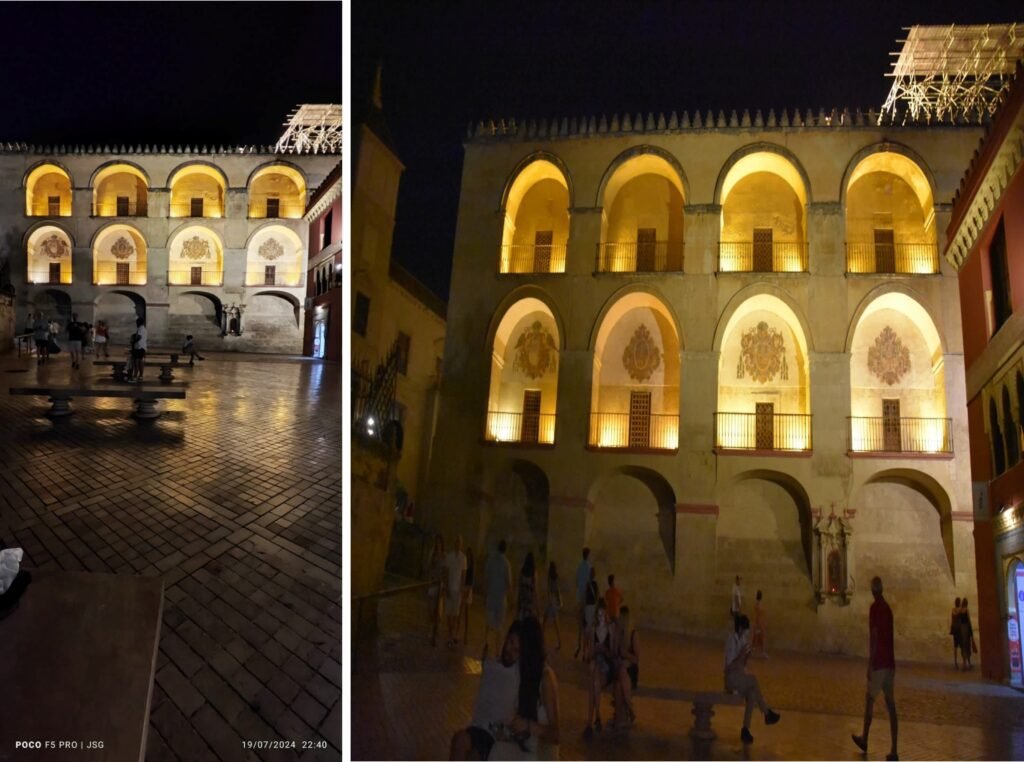

Balcones: Situados en el extremo occidental a lo largo de cinco de las naves, se encuentran dos filas de balcones. Construidos en el siglo xviii con el objetivo de mejorar la iluminación de las estancias situadas entre el doble muro de la quibla. En la fila inferior de balcones pueden verse dibujados los blasones de algunos obispos.

Balcón de San Clemente: Es un balcón de estilo plateresco del siglo xvi y al cual se accedía desde la antigua capilla de San Clemente, donde ahora se encuentra el Museo de San Clemente.

Balcones: Situados en el extremo occidental a lo largo de cinco de las naves, se encuentran dos filas de balcones. Construidos en el siglo xviii con el objetivo de mejorar la iluminación de las estancias situadas entre el doble muro de la quibla. En la fila inferior de balcones pueden verse dibujados los blasones de algunos obispos. JSG

.

Balcón de San Clemente: Es un balcón de estilo plateresco del siglo xvi y al cual se accedía desde la antigua capilla de San Clemente, donde ahora se encuentra el Museo de San Clemente.

LINEA DEL TIEMPO

Línea de tiempo: Mezquita-Catedral de Córdoba

Mediados del siglo VI: A mediados del siglo VI, fue la sede de la basílica de San Vicente con Lampadio, Agapio y Eleuterio como obispos.

786-788: Se construyó una capilla musulmana con una disposición tradicional de basílica y estructurada en 11 naves.

788: En este año se construye el primer alminar de todo al-Andalus.

833-848: Debido al crecimiento de la población, se amplía la mezquita, añadiendo ocho naves al sur.

951-952: Se construye un nuevo alminar que alcanza los 47 metros de altura y sirve de ejemplo para los alminares que se construyeron en Marrakech, Rabat y Sevilla.

962-966: Se amplía la sala de oración y el Califato de Córdoba construye una nueva Masqurah y Qibla.

991-994: Se amplía la capilla hacia el este en lugar de hacia el sur, ya que la mezquita estaba demasiado cerca del río.

1146: Don Raimundo, arzobispo de Toledo, y el rey Alfonso VII celebran por primera vez la Santa Misa en la mezquita.

1236: Fue la segunda dedicación a una iglesia católica cuando tuvo lugar la consagración al culto católico.

1371: La Capilla Real fue completada con una apariencia rectangular por Enrique II y albergó las tumbas de Alfonso XI y Fernando IV.

1489: La primera obra cristiana del edificio fue una nave gótica levantada hacia el este y cubierta con una armadura de madera a dos aguas.

1523: Se realizan obras en el crucero por Herman Ruiz I bajo las órdenes del obispo Alonso Manrique.

1593: Hernán Ruiz III inicia la primera fase de la construcción de la Torre de las Campanas y envuelve en un grueso muro el antiguo alminar, que estaba mal conservado.

1597: El obispo Francisco de Reinoso ordena la construcción de un patio ajardinado dispuesto en 3 plazas con caminos entre ellas.

1599-1607: Juan de Ochoa, maestro de obras, cubre la cúpula del crucero con una bóveda de coro ovalada.

1618: En este año se inician las obras del Retablo Mayor, bajo la dirección del obispo Diego de Mardones, que se terminan finalmente en 1713.

1748: Comienzan las obras de una de las mejores sillerías del coro de toda España, bajo la dirección del maestro escultor Pedro Duque Cornejo.

1816: Particio Furriel restaura los mosaicos del Mihrab, que estaban ocultos bajo el retablo de la antigua capilla de San Pedro.

1879-1923: Velázquez Bosco se encargó de recuperar el legado islámico del monumento y desmontó la bóveda barroca y los retablos de la capilla de Villaviciosa.

1984: La UNESCO declara la Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de la Humanidad en 1984.

1992: Por la Orden Real, la Santa Iglesia Catedral de Córdoba fue declarada Monumento Nacional, debido a su importancia artística e histórica.

1931-1936: Las excavaciones arqueológicas de la mezquita original y del Patio de los Naranjos fueron realizadas por Félix Gernández.

1991: Se inician las obras de restauración de la torre de la Mezquita de Córdoba, que aún conservaba los restos del antiguo alminar. Las obras se completaron finalmente en 2014 y se abrieron a los visitantes.

2006-2009: Se realizaron trabajos de restauración en los interiores de la bóveda, el techo del coro, los arcos de la bóveda y las paredes.

2014: La UNESCO ratifica su denominación de Patrimonio de la Humanidad y declara a la Mezquita de Córdoba “Sitio de Valor Universal Excepcional”

Y bien, hemos terminado nuestra breve visita a Córdoba, España, donde apreciamos la hermosa Mezquita, entre otras cosas. Pero la razón principal, es en lo relacionado con la Ruta de Isabel, reina de Castilla. Y que pasó aquí en Córdoba en ésta Ruta. Aquí en esta ciudad se entrevistó por primera vez con Cristóbal Colón. JSG

Isabel de Castilla y Cristóbal Colón en Córdoba

Enero del año 1486, montado sobre una mula y por la puerta de occidental de Córdoba entró Cristóbal Colón. Llegó hasta el alcázar y preguntó por los reyes de Castilla, Isabel y Fernando. Traía una carta del Duque Medinacelli, la cual la recibió Alonso de Quintanilla, Tesorero Real, a quien le explicó su plan de ir a las Indias por Occidente.

Colón tuvo que esperar tres meses en Córdoba en espera del regreso de sus majestades, pues la Reina fue a ´´parir´´ su 5º hijo, en el palacio de Carrillo de Alcalá de Henares, a invitación del cardenal Mendoza. Sería su última hija y le llamarían Catalina, futura esposa de Enrique octavo.

Mientras tanto, Colón en Córdoba conoció al cardenal Mendoza, al dominico Fray Diego de Deza, a Hernando de Talavera, confesor de la Reina, a Juan Cabrero, a Beatriz de Bobadilla y a otros muchos nobles de la Corte y a judíos riquísimos, como Luis de Santángel, quien eventualmente sería uno de los financieros de la empresa de Colón.

Colón decía que había nacido en Liguria, cerca de Génova , Italia, en 1451, hijo de Dominico Colombo y Susanna Fontanarosa.

En 1476, Colón se embarcó en Génova con rumbo a Inglaterra, pero su buque fue destrozado por una tormenta, por lo que tuvo que refugiarse en Lisboa.

Ahí, en Lisboa, contrajo matrimonio con Felipa Moñíz Paraestrello, y en 1480 nació su hijo Diego. Colón viajó a Guinea. Su suegra Paraestrella le entregó unos documentos, que fueron los que lo indujeron a convertirse en descubridor. Pidió ayuda para su exploración a Don Juan rey de Portugal, pero le fue negada la solicitud.

Colón se embarcó para España, para luego trasladarse a Francia. Otra tormenta marítima hizo que llegara al puerto de Palos, donde, junto con su hijo diego, pidieron albergue en el monasterio franciscano de La Rábida.

Fray Antonio de Marchena, experto en astronomía y cosmografía, le oyó expresar su proyecto. Fray Juan Pérez. Prior del monasterio franciscano, se entusiasmó en su proyecto y ellos lo mandaron con el Duque de Medina Sidonia o con el de Medinacelli, hombres muy ricos de Andalucía, quienes podrían financiar su expedición. Fue Medinacelli quien lo envió a los Reyes de España.

A principios de mayo de 1486 en el Alcázar de Córdoba, fue recibido por los Reyes, Isabel y Fernando.

Cristóbal Colón, seis años después y con muchos trabajos, 1492, y después de la toma de Granada, Colón, con las tres carabelas, se embarcó con rumbo a las Indias Orientales y se le atravesó un Continente, al que erróneamente le llamaron América. El resto es Historia. JSG